一座水边的县城,以前,码头的故事往往很多。

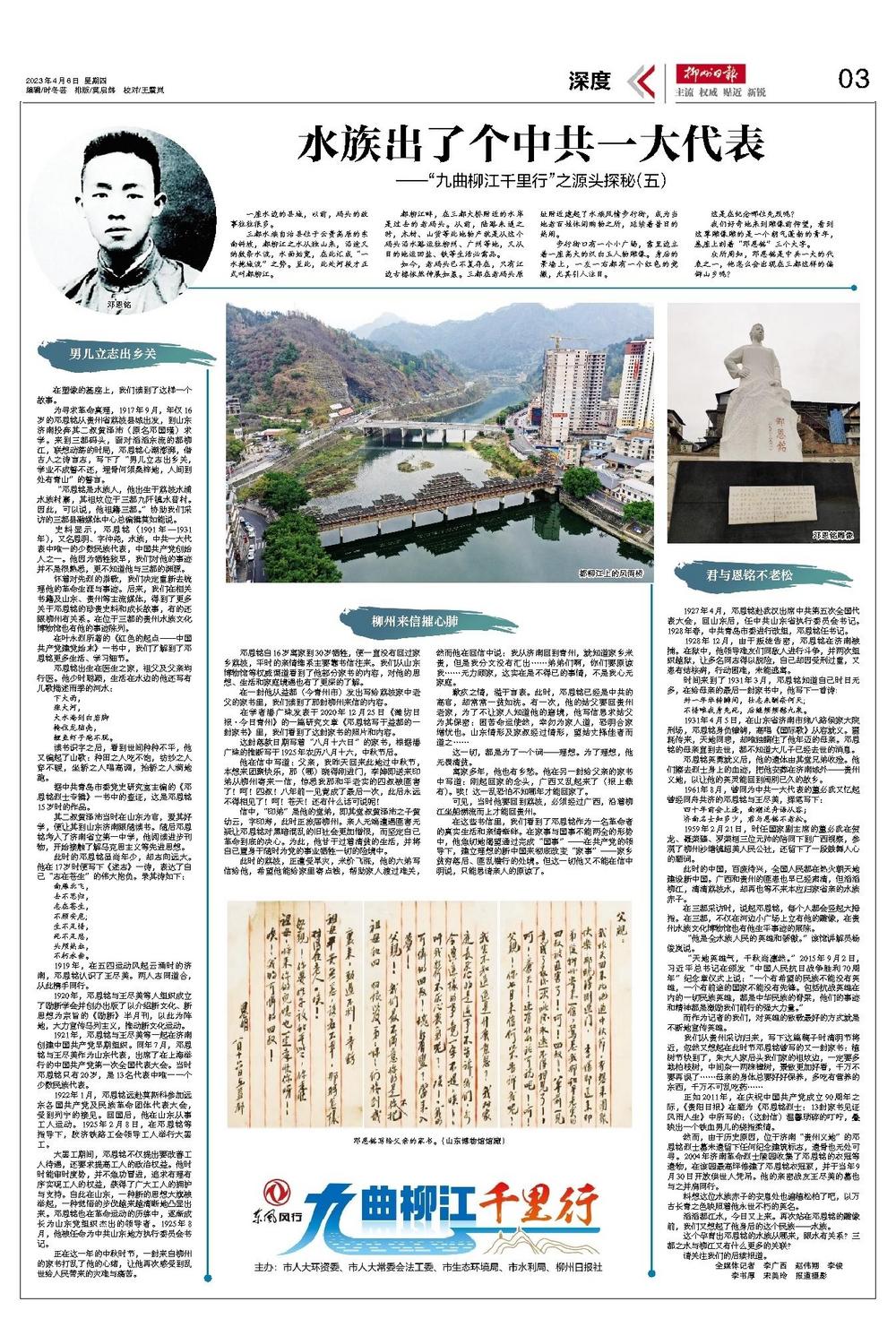

三都水族自治县位于云贵高原的东南斜坡,都柳江之水从独山来,沿途又纳数条水流,水面始宽,在此汇成“一水抱城流”之势。至此,此处河段才正式叫都柳江。

都柳江畔,在三都大桥附近的水岸是过去的老码头。从前,陆路未通之时,木材、山货等此地物产就是从这个码头沿水路运往柳州、广州等地,又从目的地运回盐、铁等生活必需品。

如今,老码头已不复存在,只有江边古榕依然伸展如盖。三都在老码头原址附近建起了水族风情步行街,成为当地老百姓休闲购物之所,延续着昔日的热闹。

步行街口有一个小广场,靠里边立着一座高大的汉白玉人物雕像。身后的景墙上,一左一右都有一个红色的党徽,尤其引人注目。

这是在纪念哪位先烈呢?

我们好奇地来到雕像前仰望,看到这尊雕像雕的是一个朝气蓬勃的青年,基座上刻着“邓恩铭”三个大字。

众所周知,邓恩铭是中共一大的代表之一,他怎么会出现在三都这样的偏僻山乡呢?

男儿立志出乡关

在塑像的基座上,我们读到了这样一个故事。

为寻求革命真理,1917年9月,年仅16岁的邓恩铭从贵州省荔波县城出发,到山东济南投奔其二叔黄泽沛(原名邓国瑾)求学。来到三都码头,面对滔滔东流的都柳江,联想动荡的时局,邓恩铭心潮澎湃,借古人之诗言志,写下了“男儿立志出乡关,学业不成誓不还,埋骨何须桑梓地,人间到处有青山”的誓言。

“邓恩铭是水族人,他出生于荔波水浦水族村寨,其祖坟位于三都九阡镇水昔村。因此,可以说,他祖籍三都。”协助我们采访的三都县融媒体中心总编辑莫如能说。

史料显示,邓恩铭(1901年—1931年),又名恩明、字仲尧,水族,中共一大代表中唯一的少数民族代表,中国共产党创始人之一。他因为牺牲较早,我们对他的事迹并不是很熟悉,更不知道他与三都的渊源。

怀着对先烈的崇敬,我们决定重新去梳理他的革命生涯与事迹。后来,我们在相关书籍及山东、贵州等主流媒体,得到了更多关于邓恩铭的珍贵史料和成长故事,有的还跟柳州有关系。在位于三都的贵州水族文化博物馆也有他的事迹陈列。

在叶永烈所著的《红色的起点——中国共产党建党始末》一书中,我们了解到了邓恩铭更多生活、学习细节。

邓恩铭出生在医生之家,祖父及父亲均行医。他少时聪颖,生活在水边的他还写有儿歌描述雨季的河水:

下大雨,

涨大河,

大水淹到白岩脚

掩住龙脑壳,

鲤鱼虾子跑不脱。

读书识字之后,看到世间种种不平,他又编起了山歌:种田之人吃不饱,纺纱之人穿不暖,坐轿之人唱高调,抬轿之人满地跑。

据中共青岛市委党史研究室主编的《邓恩铭烈士专辑》一书中的查证,这是邓恩铭15岁时的作品。

其二叔黄泽沛当时在山东为官,爱其好学,便让其到山东济南跟随读书。随后邓恩铭考入了济南省立第一中学,他阅读进步刊物,开始接触了解马克思主义等先进思想。

此时的邓恩铭虽尚年少,却志向远大。他在17岁时便写下《述志》一诗,表达了自己“志在苍生”的伟大抱负。录其诗如下:

南雁北飞,

去不思归,

志在苍生,

不顾安危;

生不足惜,

死不足悲,

头颅热血,

不朽永垂。

1919年,在五四运动风起云涌时的济南,邓恩铭认识了王尽美。两人志同道合,从此携手同行。

1920年,邓恩铭与王尽美等人组织成立了励新学会并创办出版了以介绍新文化、新思想为宗旨的《励新》半月刊,以此为阵地,大力宣传马列主义,推动新文化运动。

1921年,邓恩铭与王尽美等一起在济南创建中国共产党早期组织。同年7月,邓恩铭与王尽美作为山东代表,出席了在上海举行的中国共产党第一次全国代表大会。当时邓恩铭只有20岁,是13名代表中唯一一个少数民族代表。

1922年1月,邓恩铭远赴莫斯科参加远东各国共产党及民族革命团体代表大会,受到列宁的接见。回国后,他在山东从事工人运动。1925年2月8日,在邓恩铭等指导下,胶济铁路工会领导工人举行大罢工。

大罢工期间,邓恩铭不仅提出要改善工人待遇,还要求提高工人的政治权益。他时时能审时度势,并不急功冒进,追求有理有序实现工人的权益,获得了广大工人的拥护与支持。自此在山东,一种新的思想大旗被举起,一种觉悟的步伐越来越清晰地凸显出来。邓恩铭也在革命运动的历练中,逐渐成长为山东党组织杰出的领导者。1925年8月,他被任命为中共山东地方执行委员会书记。

正在这一年的中秋时节,一封来自柳州的家书打乱了他的心绪,让他再次感受到乱世给人民带来的灾难与痛苦。

柳州来信摧心肺

邓恩铭自16岁离家到30岁牺牲,便一直没有回过家乡荔波,平时的亲情维系主要靠书信往来。我们从山东博物馆等权威渠道看到了他部分家书的内容,对他的思想、生活和家庭境遇也有了更深的了解。

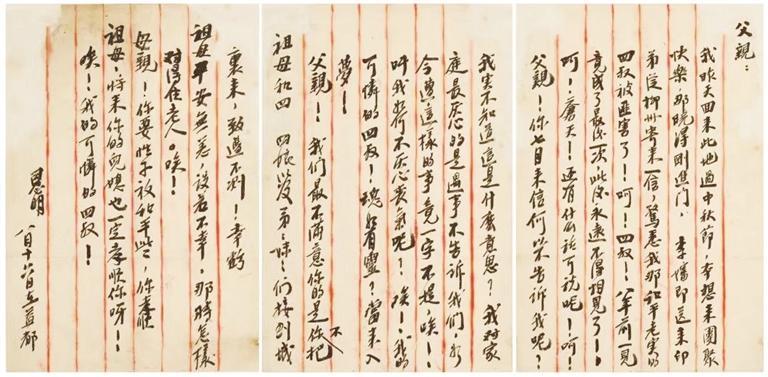

在一封他从益都(今青州市)发出写给荔波家中老父的家书里,我们读到了那封柳州来信的内容。

在学者潘广珠发表于2020年12月25日《潍坊日报·今日青州》的一篇研究文章《邓恩铭写于益都的一封家书》里,我们看到了这封家书的照片和内容。

这封落款日期写着“八月十六日”的家书,根据潘广珠的推断写于1925年农历八月十六,中秋节后。

他在信中写道:父亲,我昨天回来此地过中秋节,本想来团聚快乐,那(哪)晓得刚进门,李婶即送来印弟从柳州寄来一信,惊悉我那和平老实的四叔被匪害了!呵!四叔!八年前一见竟成了最后一次,此后永远不得相见了!呵!苍天!还有什么话可说呢!

信中,“印弟”是他的堂弟,即其堂叔黄泽沛之子黄幼云,字印寿,此时正旅居柳州。亲人无端遭遇匪害无疑让邓恩铭对黑暗混乱的旧社会更加憎恨,而坚定自己革命到底的决心。为此,他甘于过着清贫的生活,并将自己置身于随时为党的事业牺牲一切的险境中。

此时的荔波,正遭受旱灾,米价飞涨,他的六弟写信给他,希望他能给家里寄点钱,帮助家人渡过难关,然而他在回信中说:我从济南回到青州,就知道家乡米贵,但是我分文没有汇出……弟弟们啊,你们要原谅我……无力顾家,这实在是不得已的事情,不是我心无家庭。

歉疚之情,溢于言表。此时,邓恩铭已经是中共的高官,却常常一贫如洗。有一次,他的姑父要回贵州老家,为了不让家人知道他的窘境,他写信恳求姑父为其保密:困苦命运使然,幸勿为家人道,恐明合家增忧也。山东情形及家叔经过情形,望姑丈择佳者而道之……

这一切,都是为了一个词——理想。为了理想,他无畏清贫。

离家多年,他也有乡愁。他在另一封给父亲的家书中写道:刚起回家的念头,广西又乱起来了(报上载有)。唉!这一乱恐怕不知哪年才能回家了。

可见,当时他要回到荔波,必须经过广西,沿着柳江坐船溯流而上才能回贵州。

在这些书信里,我们看到了邓恩铭作为一名革命者的真实生活和亲情牵绊。在家事与国事不能两全的形势中,他急切地渴望通过完成“国事”——在共产党的领导下,建立理想的新中国来彻底改变“家事”——家乡贫穷落后、匪乱横行的处境。但这一切他又不能在信中明说,只能恳请亲人的原谅了。

君与恩铭不老松

1927年4月,邓恩铭赴武汉出席中共第五次全国代表大会,回山东后,任中共山东省执行委员会书记。1928年春,中共青岛市委进行改组,邓恩铭任书记。

1928年12月,由于叛徒告密,邓恩铭在济南被捕。在狱中,他领导难友们同敌人进行斗争,并两次组织越狱,让多名同志得以脱险,自己却因受刑过重,又患有结核病,行动困难,未能逃离。

时间来到了1931年3月,邓恩铭知道自己时日无多,在给母亲的最后一封家书中,他写下一首诗:

卅一年华转瞬间,壮志未酬奈何天;

不惜唯我身先死,后继频频慰九泉。

1931年4月5日,在山东省济南市纬八路侯家大院刑场,邓恩铭身负镣铐,高唱《国际歌》从容就义。噩耗传来,天地同悲,却唯独瞒住了他年迈的母亲。邓恩铭的母亲直到去世,都不知道大儿子已经去世的消息。

邓恩铭英勇就义后,他的遗体由其堂兄弟收殓。他们擦去烈士身上的血迹,把他安葬在济南城外——贵州义地,以让他的英灵能回到阔别已久的故乡。

1961年8月,曾同为中共一大代表的董必武又忆起曾经同舟共济的邓恩铭与王尽美,挥笔写下:

四十年前会上逢,南湖泛舟语从容;

济南名士知多少,君与恩铭不老松。

1959年2月21日,时任国家副主席的董必武在贺龙、聂荣臻、罗荣桓三位元帅的陪同下到广西视察,参观了柳州沙塘镇超美人民公社,还留下了一段鼓舞人心的题词。

此时的中国,百废待兴,全国人民都在热火朝天地建设新中国。广西和贵州的匪患也早已经肃清,但滔滔柳江,清清荔波水,却再也等不来本应归家省亲的水族赤子。

在三都采访时,说起邓恩铭,每个人都会竖起大拇指。在三都,不仅在河边小广场上立有他的雕像,在贵州水族文化博物馆也有他生平事迹的展陈。

“他是全水族人民的英雄和骄傲。”该馆讲解员杨俊岚说。

“天地英雄气,千秋尚凛然。”2015年9月2日,习近平总书记在颁发“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章仪式上说:“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。包括抗战英雄在内的一切民族英雄,都是中华民族的脊梁,他们的事迹和精神都是激励我们前行的强大力量。”

而作为记者的我们,对英雄的致敬最好的方式就是不断地宣传英雄。

我们从贵州采访归来,写下这篇稿子时清明节将近,忽然又想起在此时节邓恩铭曾写的又一封家书:植树节快到了,朱大人家后头我们家的祖坟边,一定要多栽柏枝树,中间杂一两株樟树,景致更加好看,千万不要再误了……母亲的身体总要好好保养,多吃有营养的东西,千万不可乱吃药……

正如2011年,在庆祝中国共产党成立90周年之际,《贵阳日报》在题为《邓恩铭烈士:13封家书见证风雨人生》中所写的:(这封信)温馨琐碎的叮咛,叠映出一个铁血男儿的绕指柔情。

然而,由于历史原因,位于济南“贵州义地”的邓恩铭烈士墓未遗留下任何纪念建筑标志,遗骨也无处可寻。2004年济南革命烈士陵园收集了邓恩铭的衣冠等遗物,在该园最高坪修建了邓恩铭衣冠冢,并于当年9月30日开放供世人凭吊。他的亲密战友王尽美的墓也与之并肩同行。

料想这位水族赤子的安息处也遍植松柏了吧,以万古长青之色映照着他永世不朽的英名。

滔滔都江水,今日又上来。再次站在邓恩铭的雕像前,我们又想起了他身后的这个民族——水族。

这个孕育出邓恩铭的水族从哪来,跟水有关系?三都之水与柳江又有什么更多的关联?

请关注我们的后续报道。

全媒体记者 李广西 赵伟翔 李俊 李书厚 宋美玲 报道摄影