行走江湖,船都有靠岸的时候。码头便应运而生。都柳江上也曾有过许多码头,见证了这条水系水运的兴衰和水岸城镇曾经的繁华。

“这是一座古老的城市,曾因码头贸易而繁荣。这里有一种生活方式,用最美的心情遇到你。”

在溯源探秘过程中,总有一些不经意的细节,轻轻触动我们。榕江县大河口码头的这句话,就给我们留下了深刻的印象,并一直引导我们去探索。

但直到后来,我们接连到杨家湾村、八洛村以及三江侗族自治县老堡乡等地,寻访了一个个码头边的城镇后,才渐渐明白这句话意味着什么。

是的,靠山吃山,靠水吃水。由河流带来的产业集聚、要素集聚、人口集聚,曾带来一个个码头的繁荣。而这一个个码头,就是一个个节点,也是一个个枢纽,随着柳江航运发展,不断兴衰迭代,并在新的发展阶段中,走上了不同的发展之路。

一条街竟有九个会馆?

“黔木入粤,粤盐入黔。”“舟楫南来,商贾云屯。”“三江汇流,百年木商”……

在贵州寻访,当地形容都柳江航运繁荣景象的记载很多。此前,我们在三都水族自治县采访时,在贵州水族文化博物馆看到这样一段话:

在都柳江航道开发过程中,潘明洛发挥了重要作用。潘明洛(1866-1945年),字云波,广东佛山人,1894年任独山州六品红笔司爷,1898年任镇远道台厘金局委员长,1904年辞官带家眷迁居三脚屯,组建“怡昌”商号,利用都柳江水路航运,开始对外贸易,将三脚屯、都江两岸的桐油、木材、药材、粮食、牛皮、猪鬃、茶叶、香菌、木耳、皮麻、五倍子、朱砂、雄黄、硫磺、水银等特产由三脚屯、巴开(今大河)、烂土顺水而下,经两广航运到香港、澳门和新加坡等地,返航带有布纱、铁器、西药、海盐等,从此开辟了都柳江的通海航运,由此,都柳江航运成为繁华的水运航道。

这短短250余字,道出了柳江上游的航运之盛。这在我们后来的寻访中,也得到进一步印证。

在榕江县,熟悉当地掌故的县文联主席黄万鑫,带我们穿越了古州镇中河古街,感受了一把当地的“烟火气”。

初入老街,扑面而来的叫卖声和诱人香气,让我们产生了置身柳州青云菜市的错觉。老街很长,继续前行,青石板铺就的路面逐渐开阔。沿路林立的商铺,仿佛向我们诉说着曾经的繁荣。

马头墙、石库门、飞檐翘角、雕梁画栋……大家一边走,黄万鑫一边介绍。因榕江水上交通枢纽和古街繁荣的商业,多个省市在此建立会馆。两湖、五省、广东、江西、贵州、浙江、四川、福建、粤西等九大会馆古遗址,便是昔日辉煌的深深印记。

依水而生,因水而兴。清雍正八年(1730年),清王朝设立古州厅,便于清理都柳江河道,方便军队调动和粮草运输。随着地方安定,湘、粤、川、闽南人及工匠接踵而至,开店经商,古州工商业由此兴起。为了便于货物转运,古州厅衙和商家集资,沿古州河(从车江河至三江河口段)陆续修建了10个码头。

从清朝中叶至民国初年,古州成为贵州水运交通枢纽,四方商贾纷至沓来。大小商船及本地打鱼船皆停泊河边,形成水上闹市,夜深人静依然灯火隐显,彻夜不息。

老码头今安在?黄万鑫告诉我们,10个码头中,临江面最大、停靠船舶和吨位最大的大河口码头,现在还能使用。穿过老街,就是大河口码头了。

果然,没走多久,水畔一片高耸的仿古建筑映入眼帘,其中有飞檐翘角徽派楼阁,也有石狮子、石牌坊。抬眼望去,3条河流在这里交汇。黄万鑫告诉我们,这3条河是榕江县境内的三大河,分别是都柳江、寨蒿河和平永河,我们要寻找的大河口码头就坐落在它们的交会处。

《榕江县志(1978-2012)》中记载,都柳江是榕江境内的第一大河流,县境内全长77.3千米。都柳江自黔南州独山县发源后流经榕江县的兴华水族乡、定威水族乡、八开乡、古州镇进入从江县境,然后出广西壮族自治区。都柳江历来为黔桂两省区水上交通的枢纽,坐落于河流交汇处的大河口码头就见证过黔桂水运贸易的兴衰。

我们在榕江县大河口码头上刻的一张《清乾隆五年都江码头舆图》可以看到,从当时的独山州到柳州怀远(今三江),依次有三角屯码头、都江码头、定亘码头、八开码头、大河口码头(总埠)、停洞码头、下江码头、丙妹码头、富禄码头、怀远码头等。

上世纪90年代后,随着公路、铁路的发展,水运式微,大河口码头也就不再繁华。近年来,榕江县打造大河口古码头建筑群,古老的码头在文旅融合发展中,迎来了新生。

一个村凭啥“亮名”中国地图?

由榕江县顺流而下,就是从江县了。

3月23日,我们一路寻访,走进了从江,并有了关于码头的新发现。

在从江县委宣传部、县融媒体中心的帮助下,我们与从江县生态环境局、农业农村局、水务局、林业局及研究民俗文史的有关同志,进行了深入座谈,寻找当地与水有关的各种线索。

“都柳江边,有一个叫八洛的小村庄,曾是1960年出版的中国地图上唯一一个被标注名字的行政村。”座谈会上,从江县文史专家梁全康的一句话,引起了我们的注意。

八洛是什么地方?为什么它能上中国地图?

梁全康进一步解释说,在水运黄金时期,都柳江是贵州主要的经济大动脉。这条大动脉上有一个叫八洛的小村庄。八洛地方不大,但它的码头位置十分特殊,与柳州的三江县境只隔百米。厦蓉高速和贵广高铁还没有通车之前,八洛是两广进入贵州的第一道关口,也是黔桂水陆交通的咽喉要道。

“那张中国地图能不能给我们看看?”

梁全康表示他没有。为了求证,我们远程联系了柳州市自然资源和规划局、市档案馆、市图书馆等部门,无奈没有找到写有八洛地名的那张中国地图。

不肯放弃的我们只好用一个笨办法——在微信朋友圈发信息向微友求助。没想到,还真有人给我们找到了那张中国地图。热心微友吕培贤给我们传来了一张黑白中国地图的部分画面。地图右下角标有我们此行经过的榕江县、从江县,还有贯洞、高增等乡镇,与这些行政单位同时出现的还有八洛村的名字。而在另一名微友传来的1980年彩版贵州地图上,八洛的名字已不见踪影。

百闻不如一见。我们决定去八洛村看一看。

3月24日一早,在从江县委宣传部综合业务股股长杨辉带路下,我们驱车前往八洛村。沿都柳江开凿的公路蜿蜒盘旋,采访车一路前行约40分钟后,终于到达了位于从江县境东南部的贯洞镇八洛村。

在八洛村村委会,我们见到了村党支部书记、村委会主任李江平。他带我们找到了通向废弃老码头的石板路。杂草丛生的小路上,依稀可见当年的盛况。

李江平告诉我们,从前,贵州的木排要经八洛发往两广地区。两广地区运到贵州的百货也要在八洛码头起岸,再由人工分发到周边的黎平、天柱、锦屏等县城。那时的八洛码头人流往来繁忙,货商云集,还被人称作“小香港”。

上世纪90年代后,随着321国道的修建,以及公路、铁路的发展,八洛码头逐渐衰落。如今,那通往江边的石板路,以及静静伫立在都柳江旁的八洛码头,都是这段历史的见证者。

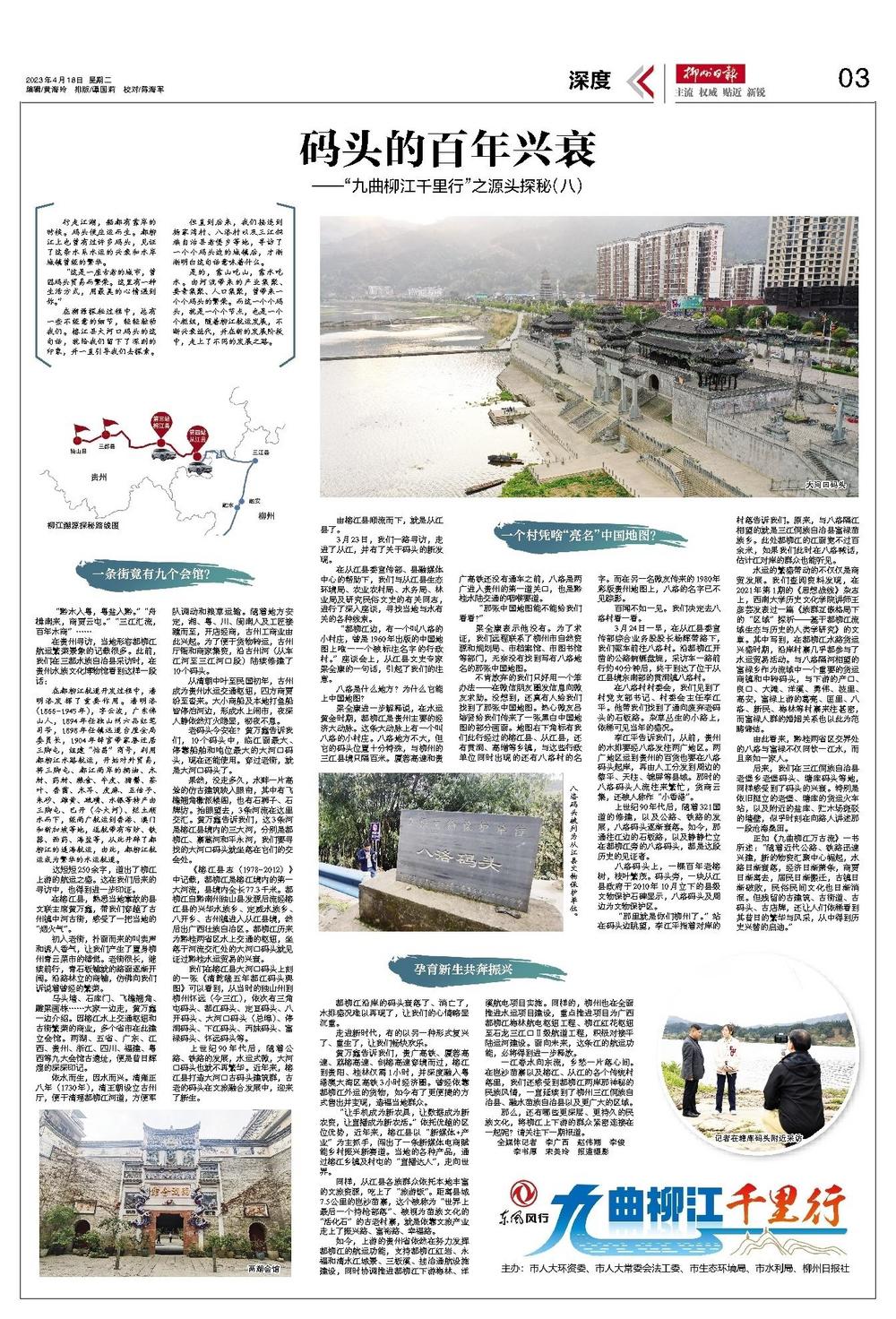

八洛码头上,一棵百年老榕树,枝叶繁茂。码头旁,一块从江县政府于2010年10月立下的县级文物保护石碑显示,八洛码头及周边为文物保护区。

“那里就是你们柳州了。”站在码头边眺望,李江平指着对岸的村落告诉我们。原来,与八洛隔江相望的就是三江侗族自治县富禄苗族乡。此处都柳江的江面宽不过百余米,如果我们此时在八洛喊话,估计江对岸的群众也能听见。

水运的繁盛带动的不仅仅是商贸发展。我们查阅资料发现,在2021年第1期的《思想战线》杂志上,西南大学历史文化学院讲师王彦芸发表过一篇《族群互嵌格局下的“区域”探析——基于都柳江流域生态与历史的人类学研究》的文章。其中写到,在都柳江水路货运兴盛时期,沿岸村寨几乎都参与了水运贸易活动。与八洛隔河相望的富禄乡作为流域中一个重要的货运商镇和中转码头,与下游的产口、良口、大滩、洋溪、勇伟、波里、高安,富禄上游的葛亮、匡里、八洛、新民、梅林等村寨来往甚密,而富禄人群的婚姻关系也以此为范畴缔结。

由此看来,黔桂两省区交界处的八洛与富禄不仅同饮一江水,而且亲如一家人。

后来,我们在三江侗族自治县老堡乡老堡码头、塘库码头等地,同样感受到了码头的兴衰。特别是依旧挺立的老堡、塘库的货运火车站,以及附近的盐库、贮木场斑驳的墙壁,似乎时刻在向路人讲述那一段沧海桑田。

正如《九曲柳江万古流》一书所述:“随着近代公路、铁路迅速兴建,新的物资汇聚中心崛起,水路日渐衰落,经济日渐萧条,商贾日渐离去,居民日渐搬迁,古镇日渐破败,民俗民间文化也日渐消泯。但残留的古建筑、古街道、古码头、古店牌,还让人们依稀看到其昔日的繁华与风采,从中得到历史兴替的启迪。”

孕育新生共奔振兴

都柳江沿岸的码头衰落了、消亡了,木排盛况难以再现了,让我们的心情略显沉重。

走进新时代,有的以另一种形式复兴了、重生了,让我们畅快欢乐。

黄万鑫告诉我们,贵广高铁、厦蓉高速、荔榕高速、剑榕高速穿境而过,榕江到贵阳、桂林仅需1小时,并深度融入粤港澳大湾区高铁3小时经济圈。曾经依靠都柳江外运的货物,如今有了更便捷的方式售出并变现,造福当地群众。

“让手机成为新农具,让数据成为新农资,让直播成为新农活。”依托优越的区位优势,近年来,榕江县以“新媒体+产业”为主抓手,闯出了一条新媒体电商赋能乡村振兴新赛道。当地的各种产品,通过榕江乡镇及村屯的“直播达人”,走向世界。

同样,从江县各族群众依托本地丰富的文旅资源,吃上了“旅游饭”。距离县城7.5公里的岜沙苗寨,这个被称为“世界上最后一个持枪部落”、被视为苗族文化的“活化石”的古老村寨,就是依靠文旅产业走上了振兴路、富裕路、幸福路。

如今,上游的贵州省依然在努力发挥都柳江的航运功能,支持都柳江红岩、永福和清水江城景、三板溪、挂治通航设施建设,同时协调推进都柳江下游梅林、洋溪航电项目实施。同样的,柳州也在全面推进水运项目建设,重点推进项目为广西都柳江梅林航电枢纽工程、柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程,积极对接平陆运河建设。面向未来,这条江的航运功能,必将得到进一步释放。

一江春水向东流,乡愁一片落心间。在岜沙苗寨以及榕江、从江的各个传统村落里,我们还感受到都柳江两岸那神秘的民族风情,一直延续到了柳州三江侗族自治县、融水苗族自治县以及更广大的区域。

那么,还有哪些更深层、更持久的民族文化,将柳江上下游的群众紧密连接在一起呢?请关注下一期报道。

全媒体记者 李广西 赵伟翔 李俊

李书厚 宋美玲 报道摄影