有些地方注定要发生许多故事,特别是依水而建之地,比如一个叫梅林地方。

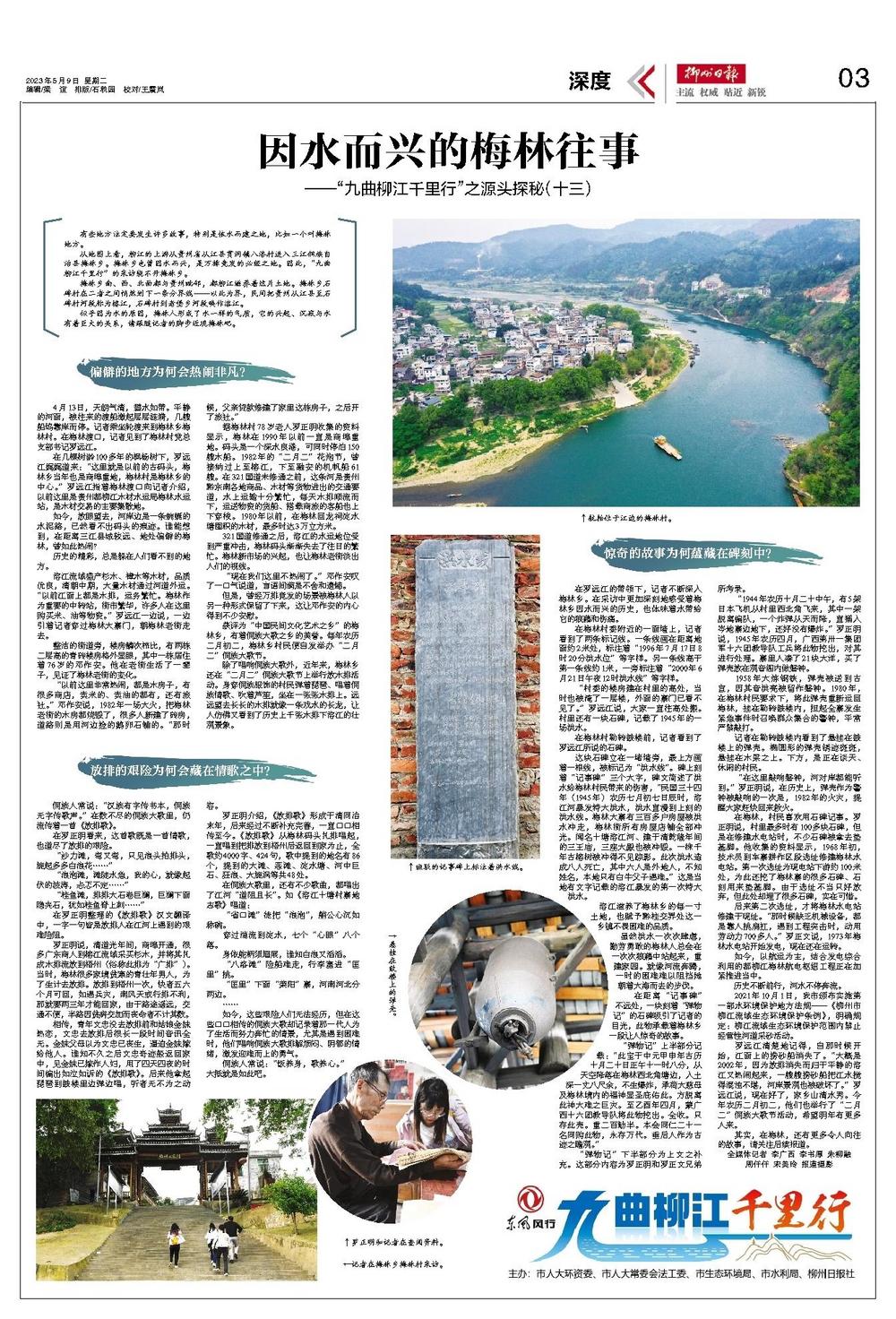

从地图上看,柳江的上游从贵州省从江县贯洞镇八洛村进入三江侗族自治县梅林乡。梅林乡也曾因水而兴,是万排竞发的必经之地。因此,“九曲柳江千里行”的采访绕不开梅林乡。

梅林乡南、西、北面都与贵州毗邻,都柳江滋养着这片土地。梅林乡石碑村在二者之间悄然划下一条分界线——以此为界,民间把贵州从江县至石碑村河段称为榕江,石碑村到老堡乡河段唤作溶江。

似乎因为水的原因,梅林人形成了水一样的气质,它的兴起、沉寂与水有着巨大的关系,请跟随记者的脚步近观梅林吧。

偏僻的地方为何会热闹非凡?

4月13日,天朗气清,碧水如带。平静的河面,被往来的渡船激起层层涟漪,几艘船坞靠岸而停。记者乘坐轮渡来到梅林乡梅林村。在梅林渡口,记者见到了梅林村党总支部书记罗远江。

在几棵树龄100多年的枫杨树下,罗远江娓娓道来:“这里就是以前的古码头,梅林乡当年也是商埠重地,梅林村是梅林乡的中心。”罗远江指着梅林渡口向记者介绍,以前这里是贵州都柳江木材水运局梅林水运站,是木材交易的主要集散地。

如今,放眼望去,河岸边是一条蜿蜒的水泥路,已然看不出码头的痕迹。谁能想到,在距离三江县城较远、地处偏僻的梅林,曾如此热闹?

历史的精彩,总是躲在人们看不到的地方。

溶江流域盛产杉木、樟木等木材,品质优良,清朝中期,大量木材通过河道外运。“以前江面上都是木排,运务繁忙。梅林作为重要的中转站,街市繁华,许多人在这里购买米、油等物资。”罗远江一边说,一边引着记者穿过梅林大寨门,朝梅林老街走去。

整洁的街道旁,楼房鳞次栉比,有两栋二层高的青砖楼房格外显眼,其中一栋居住着76岁的邓作安。他在老街生活了一辈子,见证了梅林老街的变化。

“以前这里非常热闹,都是木房子,有很多商店,卖米的、卖油的都有,还有旅社。”邓作安说,1982年一场大火,把梅林老街的木房都烧毁了,很多人新建了砖房,道路则是用河边捡的鹅卵石铺的。“那时候,父亲贷款修建了家里这栋房子,之后开了旅社。”

据梅林村78岁老人罗正明收集的资料显示,梅林在1990年以前一直是商埠重地。码头是一个深水良港,可同时停泊150艘木船。1982年的“二月二”花炮节,曾接纳过上至榕江,下至融安的机帆船61艘。在321国道未修通之前,这条河是贵州黔东南各地商品、木材等货物进出的交通要道,水上运输十分繁忙,每天木排顺流而下,运送物资的货船、搭载商旅的客船也上下穿梭。1980年以前,在梅林回龙祠淀水塘囤积的木材,最多时达3万立方米。

321国道修通之后,溶江的水运地位受到严重冲击,梅林码头渐渐失去了往日的繁忙。梅林新市场的兴起,也让梅林老街淡出人们的视线。

“现在我们这里不热闹了。”邓作安叹了一口气说道,言语间满是不舍和遗憾。

但是,曾经万排竞发的场景被梅林人以另一种形式保留了下来,这让邓作安的内心得到不少安慰。

获评为“中国民间文化艺术之乡”的梅林乡,有着侗族大歌之乡的美誉。每年农历二月初二,梅林乡村民便自发举办“二月二”侗族大歌节。

除了唱响侗族大歌外,近年来,梅林乡还在“二月二”侗族大歌节上举行放木排活动。身穿侗族服饰的村民弹着琵琶、唱着侗族情歌、吹着芦笙,坐在一张张木排上。远远望去长长的木排就像一条戏水的长龙,让人仿佛又看到了历史上千张木排下溶江的壮观景象。

放排的艰险为何会藏在情歌之中?

侗族人常说:“汉族有字传书本,侗族无字传歌声。”在数不尽的侗族大歌里,仍流传着一首《放排歌》。

在罗正明看来,这首歌既是一首情歌,也道尽了放排的艰险。

“沙力滩,弯又弯,只见浪头拍排头,旋起多多白浪花……”

“浪泡滩,滩陡水急,我的心,就像起伏的波涛,忐忑不定……”

“桂鱼滩,排排大石卷巨澜,巨澜下面隐夹石,犹如桂鱼脊上刺……”

在罗正明整理的《放排歌》汉文翻译中,一字一句皆是放排人在江河上遇到的艰难险阻。

罗正明说,清道光年间,商埠开通,很多广东商人到榕江流域采买杉木,并将其扎成木排流放到梧州(俗称此排为“广排”)。当时,梅林很多家境贫寒的青壮年男人,为了生计去放排。放排到梧州一次,快者五六个月可回,如遇兵灾,南风天或行排不利,那就要两三年才能回家,由于路途遥远,交通不便,半路因贫病交加而丧命者不计其数。

相传,青年文忠没去放排前和姑娘金妹热恋,文忠去放排后很长一段时间音讯全无。金妹父母以为文忠已丧生,逼迫金妹嫁给他人。谁知不久之后文忠奇迹般返回家中,见金妹已嫁作人妇,用了四天四夜的时间编出如泣如诉的《放排歌》。后来他拿起琵琶到鼓楼里边弹边唱,听者无不为之动容。

罗正明介绍,《放排歌》形成于清同治末年,后来经过不断补充完善,一直口口相传至今。《放排歌》从梅林码头扎排唱起,一直唱到把排放到梧州后返回到家为止,全歌约4000字、424句,歌中提到的地名有86个,提到的大滩、恶滩、淀水塘、河中巨石、狂浪、大旋涡等共48处。

在侗族大歌里,还有不少歌曲,都唱出了江河“道阻且长”。如《溶江十塘村寨地志歌》唱道:

“省口滩”徒把“浪泡”,艄公心沉如称碗。

穿过湍流到淀水,七个“心眼”八个落。

身依舵柄须眉展,谁知白浪又滔滔。

“八洛滩”险船难走,行李塞进“匡里”挑。

“匡里”下面“荣阳”寨,河南河北分两边。

……

如今,这些艰险人们无法经历,但在这些口口相传的侗族大歌却记录着那一代人为了生活而努力奔忙的情景,尤其是遇到困难时,他们唱响侗族大歌排解烦闷、阴郁的情绪,激发迎难而上的勇气。

侗族人常说:“饭养身,歌养心。”大抵就是如此吧。

惊奇的故事为何蕴藏在碑刻中?

在罗远江的带领下,记者不断深入梅林乡。在采访中更加深刻地感受着梅林乡因水而兴的历史,也体味着水带给它的狼藉和伤痛。

在梅林村委附近的一面墙上,记者看到了两条标记线。一条线画在距离地面约2米处,标注着“1996年7月17日8时20分洪水位”等字样。另一条线高于第一条线约1米,一旁标注着“2000年6月21日午夜12时洪水线”等字样。

“村委的楼房建在村里的高处,当时也被淹了一层楼,外面的寨门已看不见了。”罗远江说,大家一直往高处搬。村里还有一块石碑,记载了1945年的一场洪水。

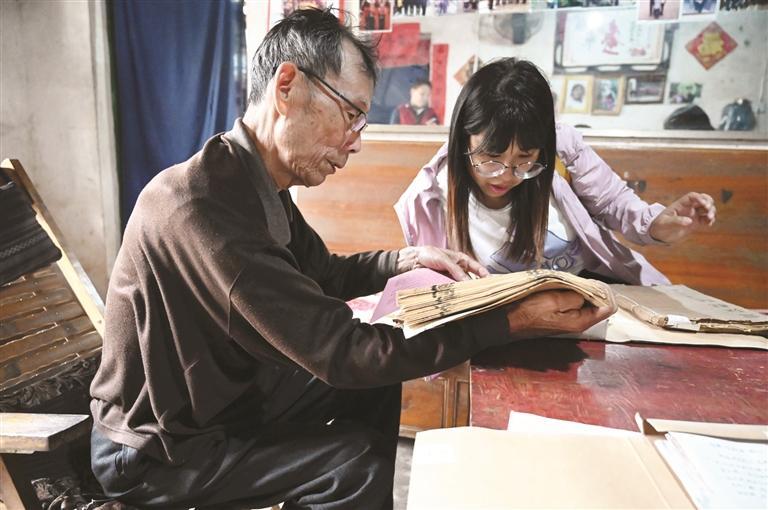

在梅林村勒转鼓楼前,记者看到了罗远江所说的石碑。

这块石碑立在一堵墙旁,最上方画着一根线,被标记为“洪水线”。碑上刻着“记事碑”三个大字,碑文简述了洪水给梅林村民带来的伤害,“民国三十四年(1945年)农历七月初七日辰时,溶江河暴发特大洪水,洪水直漫到上刻的洪水线。梅林大寨有三百多户房屋被洪水冲走,梅林街所有房屋店铺全部冲光。闻名十塘溶江河、建于清乾隆年间的三王庙,三座大殿也被冲毁。一株千年古榕树被冲得不见踪影。此次洪水造成八人死亡,其中六人是外地人,不知姓名,本地只有白牛父子遇难。”这是当地有文字记载的溶江暴发的第一次特大洪水。

溶江滋养了梅林乡的每一寸土地,也赋予黔桂交界处这一乡镇不畏困难的品质。

虽然洪水一次次肆虐,勤劳勇敢的梅林人总会在一次次狼藉中站起来,重建家园。就像河流奔腾,一时的困难难以阻挡她朝着大海而去的步伐。

在距离“记事碑”不远处,一块刻着“弹物记”的石碑吸引了记者的目光,此物承载着梅林乡一段让人惊奇的故事。

“弹物记”上半部分记载:“此宝于中元甲申年古历十月二十日正午十一时八分,从天空降落在梅林西北角塘边,入土深一丈八尺余,不生爆炸,承荷大慈母及梅林境内的福神显圣庇佑此。方脱离此神大难之巨灾。至乙酉年四月,蒙广西十六团教导队将此物挖出。全收。只存此壳。重二百觔半。本会同仁二十一名同购此物,永存万代。垂后人作为古迹之瞻观。”

“弹物记”下半部分为上文之补充。这部分内容为罗正明和罗正文兄弟所考录。

“1944年农历十月二十中午,有5架日本飞机从村里西北角飞来,其中一架脱离编队,一个炸弹从天而降,直插入岑地寨边地下,还好没有爆炸。”罗正明说,1945年农历四月,广西第卅一集团军十六团教导队工兵将此物挖出,对其进行处理。寨里人凑了21块大洋,买了弹壳放在观音阁内做磐钟。

1958年大炼钢铁,弹壳被送到古宜,因其音洪亮被留作磐钟。1980年,在梅林村民要求下,将此弹壳重新运回梅林,挂在勒转鼓楼内,担起全寨发生紧急事件时召唤群众集合的警钟,平常严禁敲打。

记者在勒转鼓楼内看到了悬挂在鼓楼上的弹壳。椭圆形的弹壳锈迹斑斑,悬挂在木梁之上。下方,是正在谈天、休闲的村民。

“在这里敲响磐钟,河对岸都能听到。”罗正明说,在历史上,弹壳作为警钟被敲响的一次是,1982年的火灾,提醒大家赶快回来救火。

在梅林,村民喜欢用石碑记事。罗正明说,村里最多时有100多块石碑,但是在修建水电站时,不少石碑被拿去垫基脚。他收集的资料显示,1968年初,技术员到车寨耕作区段选址修建梅林水电站。第一次选址为现电站下游约100米处,为此还挖了梅林寨的很多石碑、石刻用来垫基脚。由于选址不当只好放弃,但此处却埋了很多石碑,实在可惜。

后来第二次选址,才将梅林水电站修建于现址。“那时候缺乏机械设备,都是靠人挑肩扛,遇到工程突击时,动用劳动力700多人。”罗正文说,1973年梅林水电站开始发电,现在还在运转。

如今,以航运为主,结合发电综合利用的都柳江梅林航电枢纽工程正在加紧推进当中。

历史不断前行,河水不停奔流。

2021年10月1日,我市颁布实施第一部水环境保护地方法规——《柳州市柳江流域生态环境保护条例》,明确规定:柳江流域生态环境保护范围内禁止经营性河道采砂活动。

罗远江清楚地记得,自那时候开始,江面上的捞砂船消失了。“大概是2002年,因为放排消失而归于平静的溶江又热闹起来,一艘艘捞砂船把江水搅得混浊不堪,河岸景观也被破坏了。”罗远江说,现在好了,家乡山清水秀。今年农历二月初二,他们也举行了“二月二”侗族大歌节活动,希望明年有更多人来。

其实,在梅林,还有更多令人向往的故事,请关注后续报道。

全媒体记者 李广西 李书厚 朱柳融

周仟仟 宋美玲 报道摄影