每一条河流,都有一个梦想——奔向大海。

每一个柳州人,都会对壮美柳江说——我爱你!

爱之深,则为之计深远。

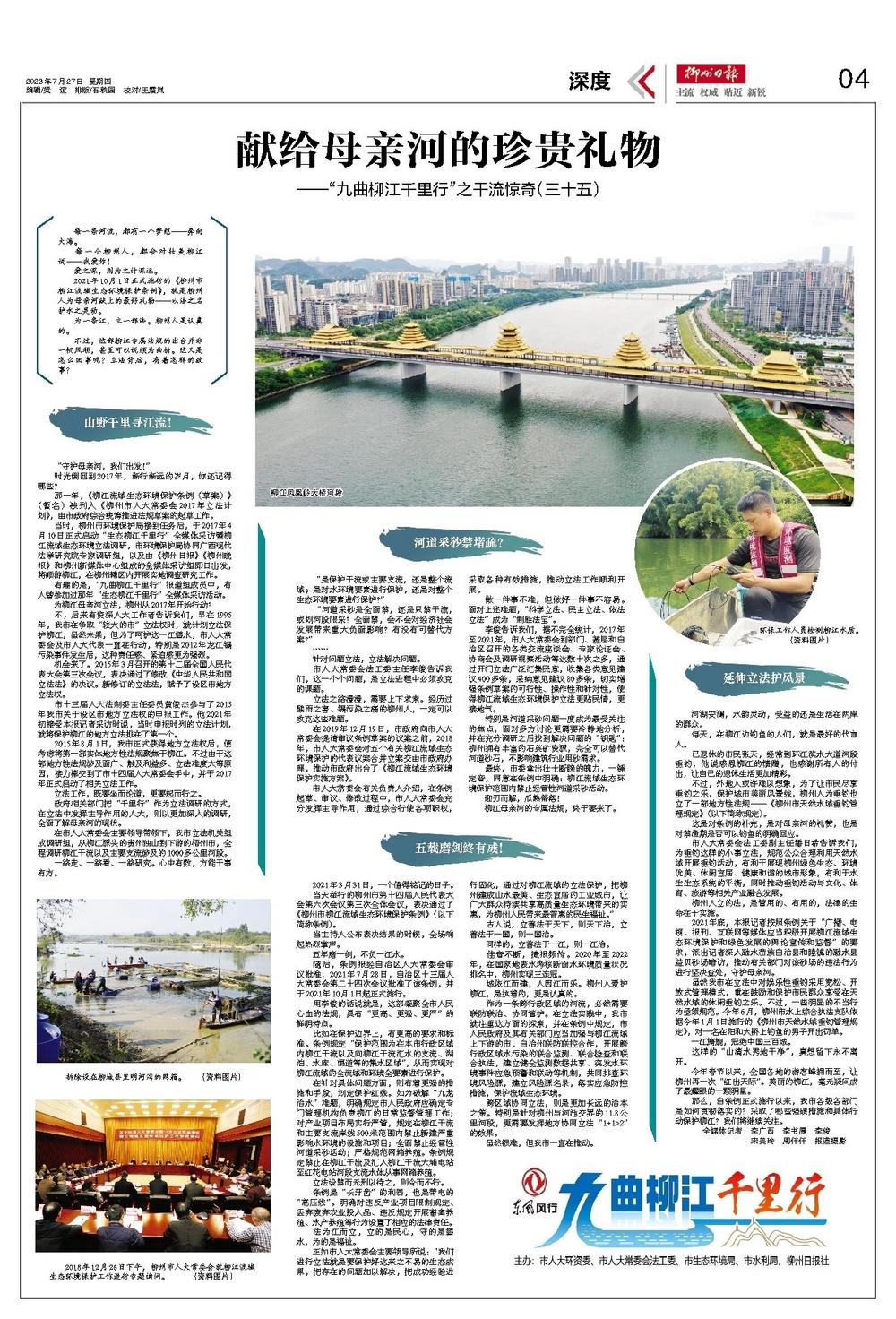

2021年10月1日正式施行的《柳州市柳江流域生态环境保护条例》,就是柳州人为母亲河献上的最好礼物——以法之名护水之灵动。

为一条江,立一部法。柳州人是认真的。

不过,这部柳江专属法规的出台并非一帆风顺,甚至可以说颇为曲折。这又是怎么回事呢?立法背后,有着怎样的故事?

山野千里寻江流!

“守护母亲河,我们出发!”

时光倒回到2017年,渐行渐远的岁月,你还记得哪些?

那一年,《柳江流域生态环境保护条例(草案)》(暂名)被列入《柳州市人大常委会2017年立法计划》,由市政府综合统筹推进法规草案的起草工作。

当时,柳州市环境保护局接到任务后,于2017年4月10日正式启动“生态柳江千里行”全媒体采访暨柳江流域生态环境立法调研,市环境保护局协同广西现代法学研究院专家调研组,以及由《柳州日报》《柳州晚报》和柳州新媒体中心组成的全媒体采访组即日出发,将顺游柳江,在柳州辖区内开展实地调查研究工作。

有趣的是,“九曲柳江千里行”报道组成员中,有人曾参加过那年“生态柳江千里行”全媒体采访活动。

为柳江母亲河立法,柳州从2017年开始行动?

不,后来有资深人大工作者告诉我们,早在1995年,我市在争取“较大的市”立法权时,就计划立法保护柳江,虽然未果,但为了呵护这一江碧水,市人大常委会及市人大代表一直在行动,特别是2012年龙江镉污染事件发生后,这种责任感、紧迫感更为强烈。

机会来了。2015年3月召开的第十二届全国人民代表大会第三次会议,表决通过了修改《中华人民共和国立法法》的决议。新修订的立法法,赋予了设区市地方立法权。

市十三届人大法制委主任委员黄俊杰参与了2015年我市关于设区市地方立法权的申报工作。他2021年初接受本报记者采访时说,当时申报时列的立法计划,就将保护柳江的地方立法排在了第一个。

2015年8月1日,我市正式获得地方立法权后,便考虑将第一部实体地方性法规聚焦于柳江。不过由于这部地方性法规涉及面广、触及利益多、立法难度大等原因,接力棒交到了市十四届人大常委会手中,并于2017年正式启动了相关立法工作。

立法工作,既要坐而论道,更要起而行之。

政府相关部门把“千里行”作为立法调研的方式,在立法中发挥主导作用的人大,则以更加深入的调研,全面了解母亲河的现状。

在市人大常委会主要领导带领下,我市立法机关组成调研组,从柳江源头的贵州独山到下游的梧州市,全程调研柳江干流以及主要支流涉及的1000多公里河段。

一路走、一路看、一路研究。心中有数,方能干事有方。

河道采砂禁堵流?

“是保护干流或主要支流,还是整个流域;是对水环境要素进行保护,还是对整个生态环境要素进行保护?”

“河道采砂是全面禁,还是只禁干流,或划河段限采?全面禁,会不会对经济社会发展带来重大负面影响?有没有可替代方案?”

……

针对问题立法,立法解决问题。

市人大常委会法工委主任李俊告诉我们,这一个个问题,是立法进程中必须攻克的课题。

立法之路漫漫,需要上下求索。经历过酸雨之害、镉污染之痛的柳州人,一定可以攻克这些难题。

在2019年12月19日,市政府向市人大常委会提请审议条例草案的议案之前,2018年,市人大常委会对五个有关柳江流域生态环境保护的代表议案合并立案交由市政府办理,推动市政府出台了《柳江流域生态环境保护实施方案》。

市人大常委会有关负责人介绍,在条例起草、审议、修改过程中,市人大常委会充分发挥主导作用,通过综合行使各项职权,采取各种有效措施,推动立法工作顺利开展。

做一件事不难,但做好一件事不容易。面对上述难题,“科学立法、民主立法、依法立法”成为“制胜法宝”。

李俊告诉我们,据不完全统计,2017年至2021年,市人大常委会到部门、基层和自治区召开的各类交流座谈会、专家论证会、协商会及调研视察活动等达数十次之多,通过开门立法广泛汇集民意,收集各类意见建议400多条,采纳意见建议80多条,切实增强条例草案的可行性、操作性和针对性,使得柳江流域生态环境保护立法更贴民情,更接地气。

特别是河道采砂问题一度成为最受关注的焦点,面对多方讨论更需要冷静地分析,并在充分调研之后找到解决问题的“钥匙”:柳州拥有丰富的石英矿资源,完全可以替代河道砂石,不影响建筑行业用砂需求。

最终,市委拿出壮士断腕的魄力,一锤定音,同意在条例中明确:柳江流域生态环境保护范围内禁止经营性河道采砂活动。

迎刃而解,瓜熟蒂落!

柳江母亲河的专属法规,终于要来了。

五载磨剑终有成!

2021年3月31日,一个值得铭记的日子。

当天举行的柳州市第十四届人民代表大会第六次会议第三次全体会议,表决通过了《柳州市柳江流域生态环境保护条例》(以下简称条例)。

当主持人公布表决结果的时候,全场响起热烈掌声。

五年磨一剑,不负一江水。

随后,条例报经自治区人大常委会审议批准,2021年7月28日,自治区十三届人大常委会第二十四次会议批准了该条例,并于2021年10月1日起正式施行。

用李俊的话说就是,这部凝聚全市人民心血的法规,具有“更高、更强、更严”的鲜明特点。

比如在保护边界上,有更高的要求和标准。条例规定“保护范围为在本市行政区域内柳江干流以及向柳江干流汇水的支流、湖泊、水库、渠道等的集水区域”,从而实现对柳江流域的全流域和环境全要素进行保护。

在针对具体问题方面,则有着更强的措施和手段,划定保护红线。如为破解“九龙治水”难题,明确规定市人民政府应确定专门管理机构负责柳江的日常监督管理工作;对产业项目布局实行严管,规定在柳江干流和主要支流岸线500米范围内禁止新建严重影响水环境的设施和项目;全面禁止经营性河道采砂活动;严格规范网箱养殖。条例规定禁止在柳江干流及汇入柳江干流大埔电站至红花电站河段支流水体从事网箱养殖。

立法设禁而无刑以待之,则令而不行。

条例是“长牙齿”的利器,也是带电的“高压线”。明确对违反产业项目限制规定、丢弃废弃农业投入品、违反规定开展畜禽养殖、水产养殖等行为设置了相应的法律责任。

法为江而立,立的是民心,守的是碧水,为的是福祉。

正如市人大常委会主要领导所说:“我们进行立法就是要保护好这来之不易的生态成果,把存在的问题加以解决,把成功经验进行固化,通过对柳江流域的立法保护,把柳州建成山水最美、生态宜居的工业城市,让广大群众持续共享高质量生态环境带来的实惠,为柳州人民带来最普惠的民生福祉。”

古人说,立善法于天下,则天下治,立善法于一国,则一国治。

同样的,立善法于一江,则一江治。

佳音不断,捷报频传。2020年至2022年,在国家地表水考核断面水环境质量状况排名中,柳州实现三连冠。

城依江而建,人因江而乐。柳州人爱护柳江,是执着的,更是认真的。

作为一条跨行政区域的河流,必然需要联防联治、协同管护。在立法实践中,我市就注重这方面的探索,并在条例中规定,市人民政府及其有关部门应当加强与柳江流域上下游的市、自治州联防联控合作,开展跨行政区域水污染的联合监测、联合检查和联合执法,建立健全监测数据共享、突发水环境事件应急预警和联动等机制,共同排查环境风险源,建立风险源名录,落实应急防控措施,保护流域生态环境。

跨区域协同立法,则是更加长远的治本之策。特别是针对柳州与河池交界的11.8公里河段,更需要发挥地方协同立法“1+1>2”的效果。

虽然很难,但我市一直在推动。

延伸立法护风景

河湖安澜,水韵灵动,受益的还是生活在两岸的群众。

每天,在柳江边钓鱼的人们,就是最好的代言人。

已退休的市民张天,经常到环江滨水大道河段垂钓,他说感恩柳江的馈赠,也感谢所有人的付出,让自己的退休生活更加精彩。

不过,外地人或许难以想象,为了让市民尽享垂钓之乐,保护城市美丽风景线,柳州人为垂钓也立了一部地方性法规——《柳州市天然水域垂钓管理规定》(以下简称规定)。

这是对条例的补充,是对母亲河的礼赞,也是对禁渔期是否可以钓鱼的明确回应。

市人大常委会法工委副主任潘日希告诉我们,为垂钓这样的小事立法,规范公众合理利用天然水域开展垂钓活动,有利于展现柳州绿色生态、环境优美、休闲宜居、健康和谐的城市形象,有利于水生生态系统的平衡,同时推动垂钓活动与文化、体育、旅游等相关产业融合发展。

柳州人立的法,是管用的、有用的,法律的生命在于实施。

2021年底,本报记者按照条例关于“广播、电视、报刊、互联网等媒体应当积极开展柳江流域生态环境保护和绿色发展的舆论宣传和监督”的要求,派出记者深入融水苗族自治县和睦镇的融水县益贝砂场暗访,推动有关部门对该砂场的违法行为进行坚决查处,守护母亲河。

虽然我市在立法中对娱乐性垂钓采用宽松、开放式管理模式,重在鼓励和保护市民群众享受在天然水域的休闲垂钓之乐。不过,一些明显的不当行为亟须规范。今年6月,柳州市水上综合执法支队依据今年1月1日施行的《柳州市天然水域垂钓管理规定》,对一名在阳和大桥上钓鱼的男子开出罚单。

一江旖旎,冠绝中国三百城。

这样的“山清水秀地干净”,真想留下永不离开。

今年春节以来,全国各地的游客蜂拥而至,让柳州再一次“红出天际”。美丽的柳江,毫无疑问成了最耀眼的一颗明星。

那么,自条例正式施行以来,我市各级各部门是如何贯彻落实的?采取了哪些强硬措施和具体行动保护柳江?我们将继续关注。

全媒体记者 李广西 李书厚 李俊

宋美玲 周仟仟 报道摄影