大自然的鬼斧神工锻造了天然的储藏室,浓缩在方寸之间的溶洞里。近日,《舌尖上的中国(第四季)》第6集“洞天”篇,揭秘了柳州螺蛳粉流行口味的密码,将人们的视野引入一方洞天,探秘大自然馈赠的柳州赋味调鲜的“万能神器”——酸笋。

节目中的藏笋洞位于何处?有哪些特别之处?且随记者一探究竟。

闹市中的藏笋洞

草木掩映,推门见洞。2月12日,记者在位于鱼峰区柳东路的惠龙山山脚,见到了节目中的藏笋洞。

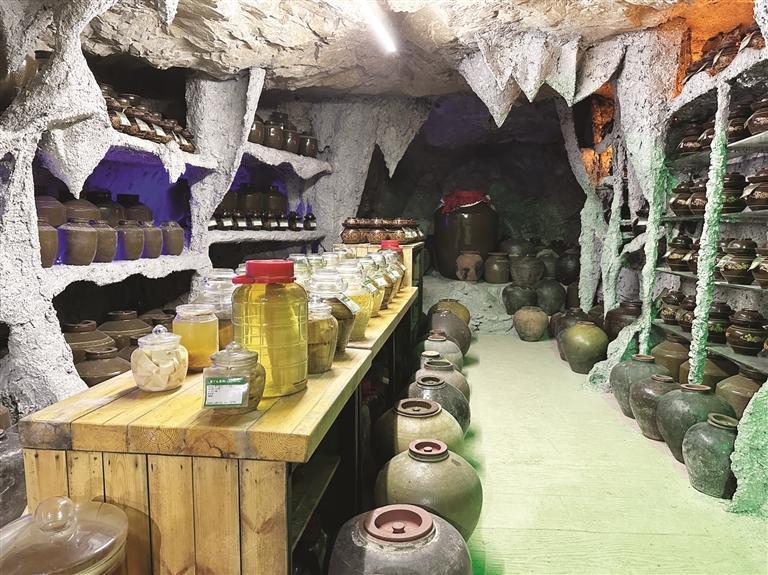

这处溶洞毗邻窑埠古镇和柳州工业博物馆,闹中取静。在藏笋洞负责人颜茜茜的带领下,记者穿过洞口的长通道进入内部。仰头观察,可见溶洞具有明显的喀斯特地貌特征。

4年前,颜茜茜与父亲颜建条成立了一家从事柳州螺蛳粉原材料酸笋生产加工的农业公司,并与科研院校合作,将这里打造成为公司的酸笋水菌种库。

“人们习惯把酸笋等各类酸品放在避光且湿度适宜的厨房或房间里储存,‘洞藏’食物在民间也很常见。”颜建条介绍,这个溶洞总面积约200平方米,恒温恒湿,温度常年保持在26摄氏度左右,菌种储藏环境良好,因此选择了这里。

洞内的架子上整齐排列着陶制酸坛、玻璃酸坛,每一个酸坛都有自己的“身份证”——酸水的来源、起坛年份、酸碱度、采样时间等关键信息一目了然。酸坛内笋子品种、形态各不相同,酸水清浊程度、颜色各有差异。

颜茜茜表示,经过她与父亲的多地走访采集,以及科研院所及他人提供,如今,这里已经藏有来自区内外的近300种酸水,它们的风味各有不同。

“老酸水”的故事

在近300种酸水中,颜家父女口中的“老酸水”十分特殊,它来自柳江区百朋镇白诺村的一个百年老坛。

这个百年老坛的主人是60岁的市民刘明信。一次偶然的机会,颜建条发现了这个老坛,其中的酸笋口味纯正、酸香可口,于是将老酸水采样回去,按照比例扩培后投入竹笋进行批量生产。

白诺村气候条件适宜,竹笋资源丰富,家家户户都有酸坛,都有用传统手艺腌制酸笋的习惯。刘明信说,老酸坛放在家中老屋,“口小肚大”,可腌制上百斤竹笋。

刘明信回忆,这个老坛是外公搬来他家的,在当时十分少见,经过代代相传,已有上百年历史。一直以来,家里人都会不定期回到老屋给老坛添水或加笋,让酸坛“活着”。

所谓的“活着”,就是保持酸坛中有益菌种的活性。记者采访了解到,当缺乏营养时,菌种就会“休眠”,添水添笋正如给菌种“投食”。刘明信介绍,纤维较多的笋子经得腌,不用常常取出更换。“把鲜笋去皮切块,放进酸坛浸泡,加入山泉水,味道才正。”刘明信说,传统味道就这样保存了下来。

传统工艺的传承发展

酸笋,是赋予柳州螺蛳粉“灵魂”的关键配菜。鲜笋到酸笋的蜕变,离不开老坛酸水的“引荐”。老坛酸水,是柳州寻常人家日积月累留下的宝贝,各家风味大同小异。

柳州人的家常口味是如何打开市场,走得稳、行得远,并且既能实现工业化批量化生产,又能守住柳州螺蛳粉本味的?2月14日,记者来到柳江区成团镇,在颜建条、颜茜茜的农业公司探寻答案。在生产车间里,50个食品级玻璃钢发酵罐矗立,每个发酵罐能够储存30吨酸笋,这便是保存柳州口味俘获人心的关键。

“玻璃钢发酵罐内部模拟的正是家用老坛的发酵环境。”颜建条介绍,玻璃钢发酵罐由他们自主设计制造,占地面积小、产量大,可机械化操作,配备自动清洗、自动进出料等自动化装置,可实现自动控温发酵。

把发酵的容器做大,容量变了,不变的是传统工艺,依旧用从传统老坛酸水中提取的优质乳酸菌作引子,封口处加清水隔开空气中的杂质,剩下的交给时间。颜建条说:“沿用传统方法,利用科技设备,给予酸笋足够的发酵时间,得到的就是柳州人记忆中的‘老味道’了。”

颜茜茜说,传统发酵缸的产量约为1吨,一个玻璃钢发酵罐的产量至少30吨。玻璃钢发酵罐的投入使用,既守住了传统工艺,又做到了增产提效、科学品控。

全媒体记者 刘心蕊

韦苏玲 报道摄影