□廖献红

前些年,因工作和文学的缘故,我有机会多次拜访周民震老先生,每次都收获了精神的鼓舞和创作的动力。这位著名的电影剧作家每次都非常热情地接待我这个老乡,对于家乡人,他从来不吝关怀,对于晚辈后生,他一直无私体恤。

第一次见周老是2019年夏天。他给鹿寨县图书馆捐赠了一批藏书,为表达谢意,我和县里的同志登门,送去《入藏证书》。周老开门迎接我们,只见他身着典雅、内敛的枣红色衬衫和深蓝色西裤,看上去很有精神。他家是一套整洁的三室一厅,屋内家具不多,就像我见过的许多县城里的居民家庭一样。令我感兴趣的是进门的玄关,屏风漆乳白色,做工精巧,居中挂着一幅上书“未闲居”书法作品,与四周沙发桌椅比较很是醒目。周老微笑着告诉我们,这是他给自己的居所取的名,书法出自夫人秀琴的手笔,以此激励自己不要停下创作和思考的脚步。

因为图书,因为文学,我们聊了蛮久。他赠给我一套《周民震文集》,共五卷,并认真地在每卷的扉页上题字。临别时,和许多年轻人初次见面一样,我们用手机“扫一扫”加了微信好友。于是,我的微信朋友圈里,便挺立着一位昵称为“周公”的好友。他也是我微信朋友圈中年岁最长的。

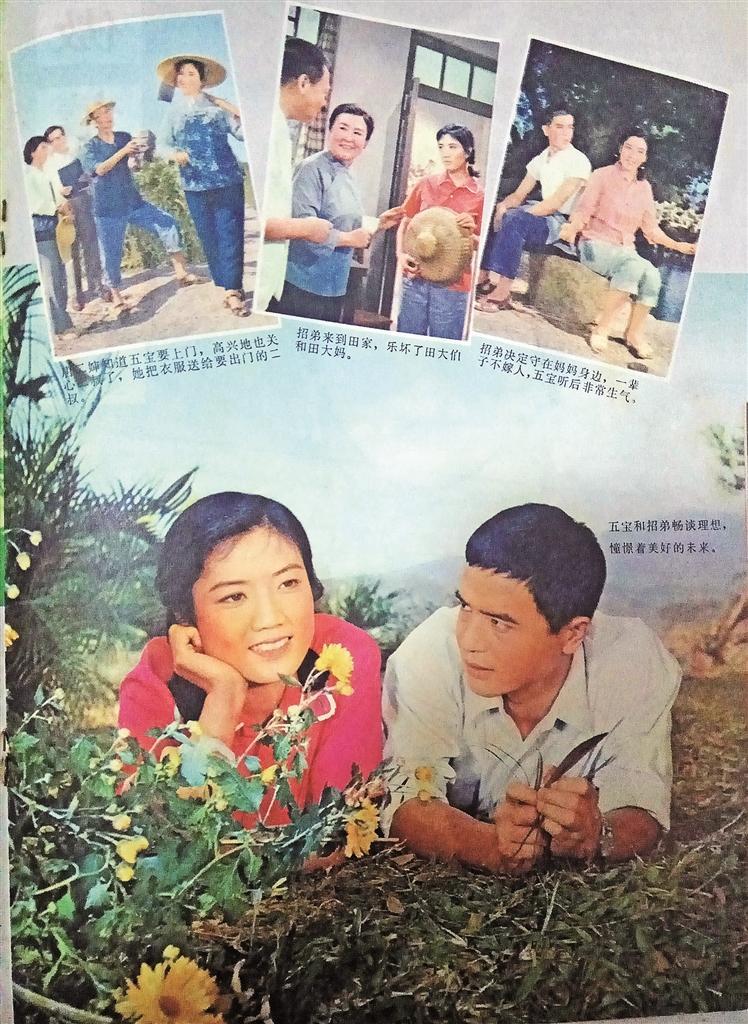

这套文集大气、典雅、厚重,300多万字,涵盖散文小说、电影电视文学、戏剧文学、文论等诸多领域,创作历程跨越70余年。多部耳熟能详的电影剧本,如《甜蜜的事业》《苗家儿女》《心泉》《远方》等都收在文集中。当年这些电影风靡大江南北时,我尚年幼不谙世事,待我成年后,这些经典电影一直没有机会欣赏。如今,手捧这部文集,我如获至宝。在阅读中,我深深地领会到周老在他的创作中是如何把爱化作理想追求、人性探索的,怪不得根据他创作的剧本拍成的电影及谱成的电影主题曲,如天籁之声至今仍被人们津津乐道。

第二次见到他,是县里决定以周老的革命生涯和艺术人生为主题,制作一本画册,展示鹿寨这方水土的人杰地灵,以此激励年轻的文化工作者在其感召下,赓续文脉。为收集资料,我再次走进他家。这次我揣着人生第一本散文集《鹿城图谱》请他指正。他捧着书连说了几个“没想到”,没想到家乡年轻写作者的创作劲头这般朝气,令他有些意外和激动。在编辑整理画册的过程中,我有机会阅读梳理了周老的成长历程,以及周氏兄弟献身中国革命事业的感人故事,那份坚定的信仰深深地打动了我。

画册印制出来后,我接到出版社的约稿,想约我以周氏家族的传奇故事写一部红色题材的报告文学。第一次接到出版社的约稿,我很激动。作为一名基层写作者,有机会为家乡展开宏大叙事的机会并不多,但我犹豫了,自己现有的写作才情是否驾驭得了这部作品?出版社领导则鼓励说,周老尚健在,且是大作家,有他的指导一定能写好。我这才忐忑地领受了任务。

在文稿创作期间,我多次到周老家中采访,了解到他是在青少年时参加革命,新中国成立后,一边努力工作,一边进行文学创作,到老年仍不停止创作和思考。他乐观爽朗的谈吐,一丝不苟的敬业态度,始终保持着一名革命者高尚的道德情操和应有的风格,令我肃然起敬。《信仰与决裂》在他的指导下,2022年6月得以顺利出版,并受到业界好评。

周老身体每况愈下,严重的肾病折磨着他。有时,身体稍有好转,他也会通过微信和我分享他的喜悦:从医院透析回来,又一次幸运地踏入“未闲居”小楼阁,难以言表的快慰油然而生。他说,一个通身洋溢着人间烟火气的真性情作家,方能赢得读者发自内心的亲敬。这又何尝不是一种境界呢?能达此境界的作家,应该为数不多,周老当是这少数人之一。

2025年1月28日,周老离开了我们,他同疾病抗争到了最后一刻。告别会头天晚上,我奔赴南宁,一路上反复回看与周民震老先生这几年来的微信聊天记录。就像再次听他娓娓而谈,领悟他充满智慧和敏锐的言辞,再次聆听他永不穷尽的思想,对文学的热情,看待事物的超凡见解。

翌日上午,在南宁市殡仪馆,周民震老先生容颜安详、平和,静静地躺在鲜花翠柏丛中,身上覆盖着鲜红的中国共产党党旗,漾出他红润的脸庞,让人觉得他没有远行,而是暂时离开未闲居。

回到家,我赶忙把《周民震文集》再次摆在案头开始慢读。我愿意用这样的方式纪念这样一位前辈。作品所传递出的积极的道德秩序,相信能让并不熟知他的读者心生欢悦,让始终惦念他的后生晚辈长存敬意。

(本文图片由作者提供)