“这是第三本,系列的终章。”前段时间,当马昌华把《青蒿药神》摆在柳州文坛上时,引起了不少关注——不觉间他竟已经完成了自己“融州三部曲”,奠定了自己的文学故乡。

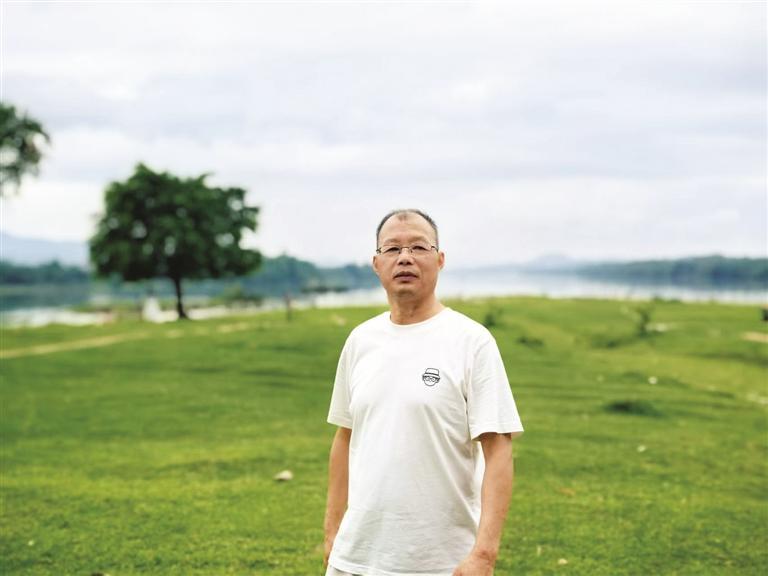

这位带着湖湘血性的作家,用八年时间把自己活成了一支笔,在稿纸上开垦出独属的精神原乡,让“融州”从小说中的地名,蜕变为当代乡土文学版图里的坐标与乡愁。

扎根时代沃土:三部曲中的乡村振兴史诗

马昌华笔下的融州,以柳州融安县为地理原型,却超越了具体的行政区划。这片他曾寓居多年的土地,因作家的凝视成为中国乡村现代化的文学标本。

在马昌华的文字版图里,融州像一台精密的显微镜,把中国乡村的现代化进程拆解成无数震颤人心的细节。《桔颂》拉开了“融州叙事”的序幕。这部聚焦高精尖人才返乡创业的作品,以基层党组织为核心,书写了技术赋能农业、产业带动脱贫的生动实践。第二部《加油吧,我的扶贫大主播》将镜头对准大苗山深处,青年扶贫干部用电商直播打破农产品滞销困局,苗家妹子变身“扶贫网红”,展现了“互联网+扶贫”的创新路径,刻画了乡村青年在时代浪潮中的成长蜕变。

其最新力作《青蒿药神》以宏大的叙事拓展了乡村题材的边界。仙雅堂公司的科研成果转化、大学生村官的引领,扶贫干部的帮扶、民间团队的加盟,共同推动“青蒿经济”腾飞,多重线索交织出“科技—工业—农业”联动的乡村振兴新模式。

文学地理的建构:桂北风情的立体解码

马昌华笔下的“融州”之所以具有强烈的辨识度,源于其对桂北民族地区的深度凝视,以及所饱含的独特的泥土气息。三部曲中,苗族的吊脚楼、侗族的风雨桥、壮族的歌圩等风物元素俯拾皆是,多帕的银饰叮当、九秧的苗绣围裙、成宋老汉的油茶陶罐等细节,构成了独具魅力的地域与民族符号系统。

在人物塑造上,作家擅长从乡土肌理中提炼典型。《桔颂》里扎根土地的老支书黄敢,《加油吧,我的扶贫大主播》中坚守理想却又憨厚朴实的屯长梁老耿,《青蒿药神》中精明务实的老农成宋,这些“融州民众”身上既承载着地域文化的集体记忆,又折射出乡村现代化进程中的个体选择,成为连接现实与文学的鲜活载体。

作家的使命自觉:记录时代与精神

马昌华的创作始终与国家战略同频共振。“融州三部曲”紧扣脱贫攻坚、乡村振兴等时代主题,是对“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求的文学诠释。

在叙事手法上,作家巧妙平衡了纪实性与艺术性。《桔颂》中产业转型的技术细节、《加油吧,我的扶贫大主播》中直播带货的操作流程、《青蒿药神》中科研转化的专业逻辑,均以扎实的田野调查为支撑;而充满张力的情节设置,则赋予作品引人入胜的文学魅力。

更值得关注的是“融州三部曲”的现实关怀。《桔颂》对“桔旅”融合的生态文化走廊建设构想,《加油吧,我的扶贫大主播》中对“网红经济可持续性”的思考,《青蒿药神》末尾对“乡村空心化”的隐忧及新产品开拓延伸的期待等,彰显了作家超越赞歌书写的理性精神。

文学故乡的精神坐标:从地理空间到心灵原乡

八载耕耘,马昌华终于在纸上建成了属于自己的“融州”。这个文学故乡不是对现实的简单复刻,而是经过情感过滤与美学提炼的精神栖息地——它既保留着桂北山水的灵秀、乡土人情的淳厚,又注入了现代化进程中的阵痛与蜕变,成为中国乡村转型的微缩模型。正如作家所言:“文学的使命是为故乡铸魂。”在“融州三部曲”中,我们看到的不仅是产业崛起的奇迹,更是乡土中国在时代裂变中的文化坚守与精神重构。

马昌华用扎实的作品证明:真正的文学故乡,从来不是乌托邦式的想象,而是作家以笔为犁,在现实土壤中深耕出的精神地标。这片土地上,既生长着桂北的金桔与青蒿,也盛开着中国乡村的希望与梦想。

全媒体记者 赵伟翔