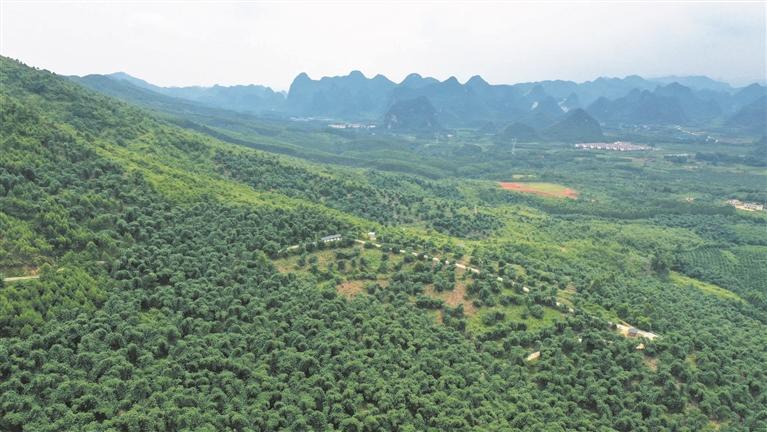

小暑将至,暑气蒸腾。在柳南区太阳村镇万亩竹林深处,农户弯腰挥汗,采摘新鲜的竹笋。20多公里外的柳江区成团镇六道村,“柳州笋丫头”工厂里,工人们麻利地分拣清洗刚收购的酸笋,那股浓郁的酸香气息,无声宣告美味即将在老坛中苏醒。

这酸香,正是柳州螺蛳粉的“灵魂”。而赋予其灵魂的,是“95后”壮族姑娘颜茜茜和她父亲颜建条携手传承的非遗技艺。4年前,青春靓丽的航空地勤颜茜茜毅然返乡,与父亲在柳江区共同创立公司,撸起袖子成了穿梭于田间与工厂的“笋丫头”。

近年来,随着柳江酸笋制作技艺被列入柳江区本级第六批非物质文化遗产代表性项目名录,颜茜茜和她的父亲成为该项技艺的县区级非遗代表性传承人,他们采用“公司+种植基地+合作社+农户+加工厂”的经营模式,发展酸笋产业。

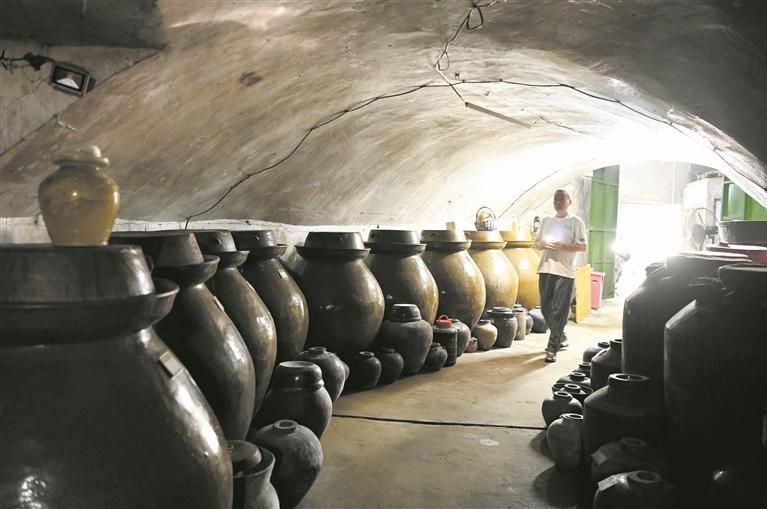

“酸笋之变,全仗一坛老酸水引路。”7月5日,在柳东路惠龙山山脚下的藏笋洞里,颜建条轻抚陶坛如数家珍。颜建条告诉记者,这个溶洞总面积约200平方米,恒温恒湿,温度常年保持在26摄氏度左右,菌种储藏环境良好。目前,洞中已经藏有来自区内外的近300种酸水。

穿行洞中,宛如置身在“酸香”陈列馆。陶坛、玻璃坛森然罗列,每个都贴有专属“身份”标签。坛内笋的形态与水色清浊深浅不一,静静沉淀着山野的精华与时间的密码。这些从四方汇集而来的风味,正是地道柳州螺蛳粉“灵魂”的基石。

“老法子是把酸坛藏进厨房角落,我们不过把天地当成了大厨房。”颜建条笑言洞藏本是民间智慧。父女以此古老智慧为舟,搭载现代科研之帆,在传统酱腌菜产业中开辟出一条新航路。

“老坛发酵酸笋制作技艺是老祖宗留下的瑰宝,我们既要守住传统,又要与时俱进。”颜茜茜表示,公司将通过开展技艺培训等方式,加强与科研院校合作,推动传统工艺与现代技术融合,拓展线上线下销售渠道,让小酸笋成为助力乡村振兴的“致富金”。

小小酸笋,封存着山林的清气,也沉淀着两代人携手守望的苦心。当青春遇见老坛,科技唤醒古法,那酸爽、脆口的独特风味将不止于唇齿——它化作大地上最朴素的希望,在时光的深巷中倔强地弥漫开来,终将飘入千万寻常人家的烟火日常。

颜茜茜希望更多的年轻人加入返乡创业的队伍中来,用青春和科技,带动家乡村民实现增收致富,为乡村振兴注入活力。

全媒体记者 黎寒池

报道摄影