7月26日清晨,蝉鸣阵阵,柳南区西鹅小学的操场上鼓点铿锵。汗水浸湿了孩子们的小脸,但手中的鼓槌却挥舞得愈发带劲。高沙锣鼓——这门古老技艺,正由一群“小小非遗传承人”奋力敲响,为即将到来的丰收季预热。

然而这丰收的鼓点,曾险些成为绝响。高沙锣鼓,又称“八宝会”,自清初由广东传入柳南区太阳村镇西鹅村高沙屯,已激荡近三百年。1958年,它曾闪耀广西文艺汇演,勇夺亚军。但随着岁月流转,鼓谱濒临失传。1996年,第四代传承人林万文凭着记忆,从老艺人口中抢救下濒临失传的鼓谱,锣鼓队得以重建。2007年,该技艺入选首批自治区级非物质文化遗产名录。林万文成为该项技艺的自治区级非遗代表性传承人。

但重生之路并非坦途。“盛名之下,观众却难掩失望。”如今八旬的林万文回忆,农民队员技艺生涩、表演单调,简陋的服装道具更难以吸引目光。“若没有得到很好的传承,这三百年鼓韵或将永远沉寂。”

转机出现在2013年4月。刚来到西鹅小学不久的校长谭慧,将目光投向了脚下这片土地的非遗瑰宝。“高沙锣鼓就诞生在西鹅村,我们的学生大多是村民的孩子,传承它,学校责无旁贷。”她毅然将这门技艺引入校园,向林万文拜师学艺,成为第五代传承人。

然而,校园传承遇到的第一个困难便是物资匮乏——组建一支像样的队伍至少需要20套锣鼓。最初的训练场没有鼓,孩子们只能空手比划着节奏,背诵鼓谱。

更大的阻力来自观念。“练这个有啥用?”“耽误学习怎么办?”部分老师和家长的质疑声不绝于耳。谭慧没有退缩,“厚着脸皮”四处求援,终于通过琴行朋友解决了乐器难题。她更是在校门口当起了“解说员”,一遍遍向接送孩子的家长讲述这鼓点承载的文化分量。委屈藏在心里,行动却越发坚定。

为了“吃透”鼓韵,谭慧着了魔。饭桌上,筷子成了她的鼓槌,“咚咚”声不绝于耳,引来女儿笑问:“妈妈,你疯了吗?”她通过不断拜访老艺人,一字一句记录下最原始的鼓谱,逐步恢复了失传的十个板曲。当节奏鲜明、气氛欢腾的完整高沙锣鼓终于在舞台上奏响,赢得观众阵阵掌声时,所有的艰辛都化作了欣慰。

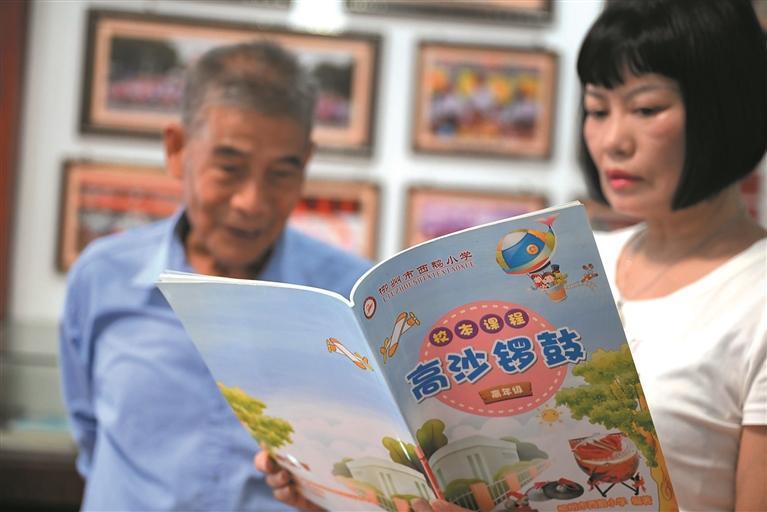

传承的火种在校园扎根、燎原。西鹅小学编制了校本教材,铿锵的鼓点里,巧妙融入了团结协作、奋力拼搏的中华古训。

“这些年来,先后有1000多名孩子练习打高沙锣鼓,传承还在持续。”谭慧表示,10多年来,古老的鼓声穿越了质疑的丛林,终于在童稚的生命里找到了最清澈、最有力的回响。如今,谭慧已经成为该项技艺的柳州市级非遗代表性传承人,第六代传承人、学校副校长余玥成为柳南区级非遗代表性传承人,西鹅小学高沙锣鼓队成为柳州市级的非遗传承团体。

昔日文化薄弱的西鹅小学,如今焕发新颜。12岁的鼓手黄佳悦说:“大家都说打大鼓很酷,我们也因为会打高沙锣鼓而感到自豪!”文化的自信,在童声中悄然生长。

全媒体记者 黎寒池 报道摄影