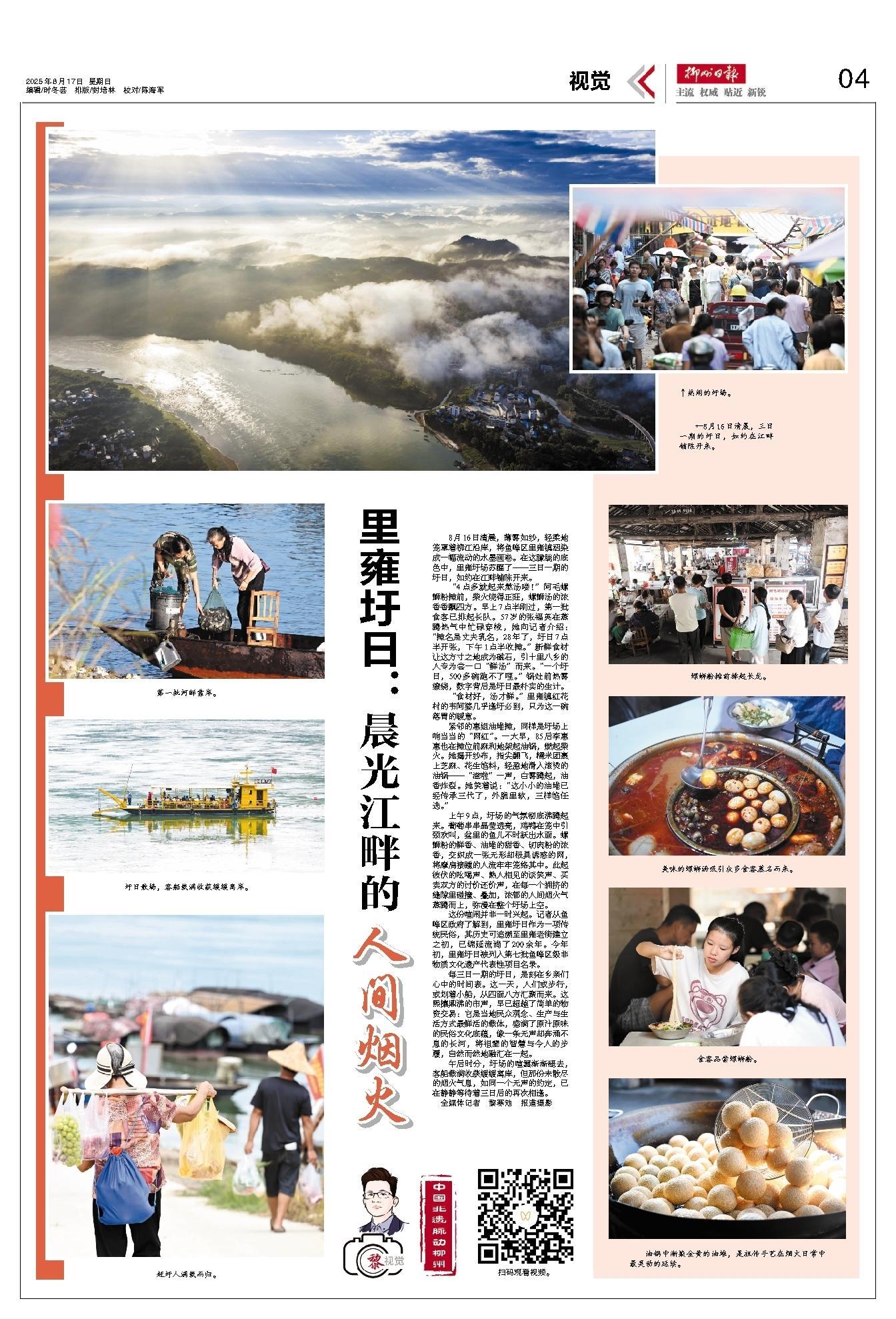

8月16日清晨,薄雾如纱,轻柔地笼罩着柳江沿岸,将鱼峰区里雍镇洇染成一幅流动的水墨画卷。在这朦胧的底色中,里雍圩场苏醒了——三日一期的圩日,如约在江畔铺陈开来。

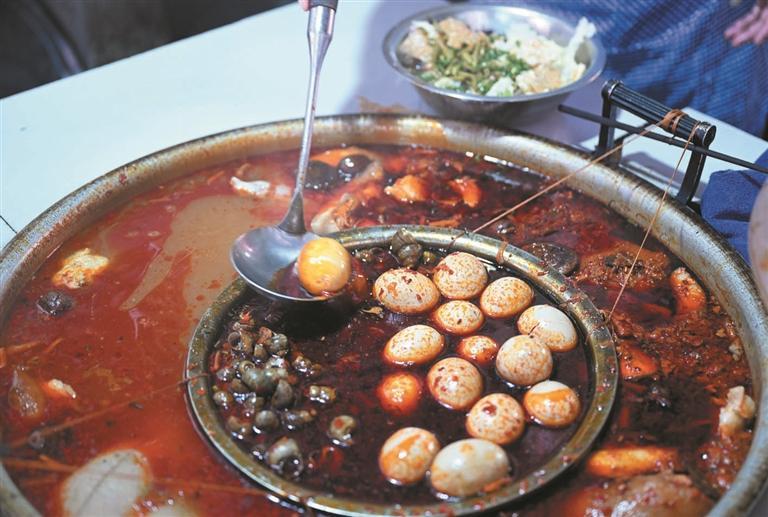

“4点多就起来熬汤喽!”阿毛螺蛳粉摊前,柴火烧得正旺,螺蛳汤的浓香香飘四方。早上7点半刚过,第一批食客已排起长队。57岁的张福英在蒸腾热气中忙碌穿梭,她向记者介绍:“摊名是丈夫乳名,28年了,圩日7点半开张,下午1点半收摊。”新鲜食材让这方寸之地成为磁石,引十里八乡的人专为尝一口“鲜汤”而来。“一个圩日,500多碗跑不了哩。”锅灶前热雾缭绕,数字背后是圩日最朴实的生计。

“食材好,汤才鲜。”里雍镇红花村的韦阿婆几乎逢圩必到,只为这一碗落胃的暖意。

紧邻的惠姐油堆摊,同样是圩场上响当当的“网红”。一大早,85后李惠惠也在摊位前麻利地架起油锅,燃起柴火。她揭开纱布,指尖翻飞,糯米团裹上芝麻、花生馅料,轻盈地滑入滚烫的油锅——“滋啦”一声,白雾腾起,油香炸裂。她笑着说:“这小小的油堆已经传承三代了,外脆里软,三样馅任选。”

上午9点,圩场的气氛彻底沸腾起来。葡萄串串晶莹透亮,鸡鸭在笼中引颈欢叫,盆里的鱼儿不时跃出水面。螺蛳粉的鲜香、油堆的甜香、切肉粉的浓香,交织成一张无形却极具诱惑的网,将摩肩接踵的人流牢牢笼络其中。此起彼伏的吆喝声、熟人相见的谈笑声、买卖双方的讨价还价声,在每一个拥挤的缝隙里碰撞、叠加,浓郁的人间烟火气蒸腾而上,弥漫在整个圩场上空。

这份喧闹并非一时兴起。记者从鱼峰区政府了解到,里雍圩日作为一项传统民俗,其历史可追溯至里雍老街建立之初,已绵延流淌了200余年。今年初,里雍圩日被列入第七批鱼峰区级非物质文化遗产代表性项目名录。

每三日一期的圩日,是刻在乡亲们心中的时间表。这一天,人们或步行,或划着小船,从四面八方汇聚而来。这熙攘鼎沸的市声,早已超越了简单的物资交易:它是当地民众观念、生产与生活方式最鲜活的载体,盛满了原汁原味的民俗文化底蕴,像一条无声却奔涌不息的长河,将祖辈的智慧与今人的步履,自然而然地融汇在一起。

午后时分,圩场的喧嚣渐渐褪去,客船载满收获缓缓离岸,但那份未散尽的烟火气息,如同一个无声的约定,已在静静等待着三日后的再次相逢。

全媒体记者 黎寒池 报道摄影