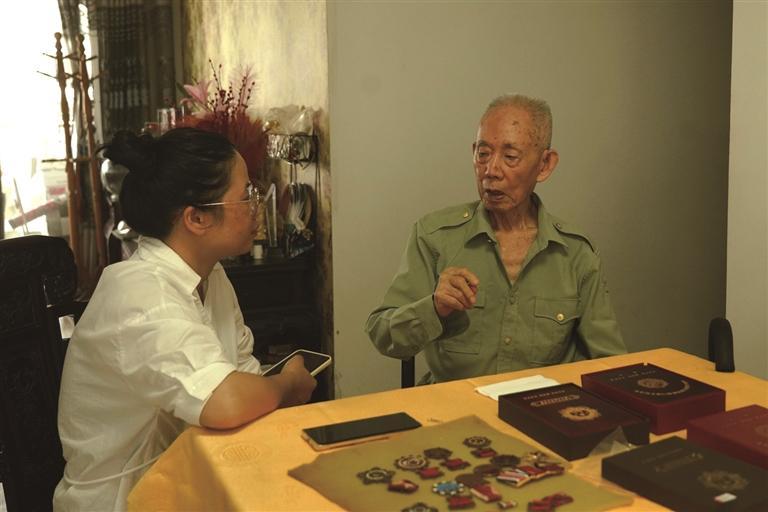

8月14日,杨柳萍等几名关爱抗战老兵志愿者来到刘华录家中,静静聆听这位97岁抗战老兵讲述远征印缅的峥嵘往事。

老人身着笔挺的军绿色制服,难掩一身经烽火淬炼的英气;布满皱纹的面庞似一本摊开的历史书卷,每一道沟壑里都藏着烽火记忆。

桌案上,解放纪念章、解放西北纪念章、抗战胜利70周年纪念章等10余枚勋章在光影中熠熠生辉——每一枚都镌刻着血与火交织的峥嵘岁月,为老人的讲述增添了生动而厚重的注脚。

少年投军 远征印缅

1944年,日军为打通中国大陆交通线、摧毁中美空军基地,发动豫湘桂战役,国土大片沦陷,国际援华物资通道几近断绝。危急存亡之秋,“一寸山河一寸血,十万青年十万军”的号召响彻全国。

那时,15岁的少年刘华录在四川省绵阳市念高一。当保家卫国的号召传来,滚烫的家国情怀瞬间在他胸中激荡。少年毅然放下手中书卷,投身四川学生军,踏上了抗击外侮的征程,也与炮兵这一兵种结下了难分难解的缘分。

同年,为打破日军封锁,打通中印公路这一关键援华通道,中国驻印军队在美军配合下发起密支那战役。密支那作为缅甸北部重镇,是日军在缅北的核心据点,其得失直接关系到中印公路的贯通,战略地位至关重要。刘华录随部队乘驼峰航线奔赴印度,成为中国远征军的一员。

“为了适应印缅的闷热气候,防止中暑,登机时所有士兵都光着膀子,只穿一条短裤。下了飞机清洗干净后,才统一换上军装。”刘华录回忆道,“我们配备的是全套美式装备。”

在印度兰姆伽训练营,他与战友们接受美军系统化军事训练,刻苦研习射击、炮兵观察等技能,为即将到来的恶战积蓄力量。不久后,他便以炮兵观察员的身份投身缅甸密支那战役,还参加了云南腾冲战役、龙陵战役等,在枪林弹雨中一步步淬炼成长。

残酷战争 矢志不渝

炮兵观察员是炮兵作战体系中至关重要的角色,主要负责为炮兵部队提供目标信息、校正射击精度,确保炮火能够准确打击敌方目标。这意味着,刘华录随时都要背着报话机,紧随步兵部队深入前线侦察,置身于枪林弹雨之中。

密支那的地形堪称天然要塞,伊洛瓦底江如银带拱卫东侧,西南北三面则是蜿蜒崎岖的山峦;铁路通卡萨、公路达八莫,还有小路东连腾冲,是中缅边境的前哨,更是中印公路的要冲。

密支那战役的硝烟里,战火纷飞、硝烟弥漫。这场持续近3个月的战役中,中国驻印军在美军配合下,以巨大伤亡代价逐街逐屋与日军展开争夺。他曾目睹战友被炮弹击中,壮烈牺牲,“炸得真是惨不忍睹”——如今回忆起那一幕,老人眼中仍会泛起悲痛的涟漪。年少的他未曾有半分退缩,迅速接过战友的任务,使用美国105榴弹炮,朝着敌人的方向猛烈开火,消灭了敌人。

战争的残酷远超想象。在一次侦察行动中,一发炮弹突然袭来,炸飞的石头击中了他的腿部,顿时鲜血直流。在缅甸深山恶劣的环境里,伤口很快发脓,至今伤痕犹在;山间蚂蟥肆虐、蟒蛇出没,生存条件极为艰苦。可他心中只有一个念头:赶走侵略者。

1944年8月,持续了数月的密支那战役终获胜利。此役不仅打通了中印公路,恢复了援华通道,使大量美援物资得以源源不断输入中国,更重创了日军在缅北的有生力量,让盟军在缅北战场自此掌握战略主动,为后续反攻奠定了坚实基础。

之后,刘华录随部队参加了腾冲战役。1944年9月,中国远征军经过艰苦卓绝的战斗解放腾冲,这是中国军队从日军手中收复的第一座县城,具有重要的战略和象征意义。滇缅公路全线打通后,部队召开庆功宴,刘华录因英勇表现受到表彰。

岁月留痕 不懈奋斗

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,中国人民取得了抗日战争的伟大胜利。刘华录随部队回国,进入军校学习。1949年,刘华录成为一名解放军战士。1950年,他参加西北剿匪行动。1950年至1956年,他先后在解放军炮兵团、高射炮学校任教,将自己的军事技能传授给新一代军人。1957年复员后,刘华录辗转四川、武汉的电力系统工作。1958年,他来到柳州火电安装公司工作,为国家的电力建设事业贡献力量,直至退休。

“以前他从不跟人讲自己的过往,别人也就没人知道他曾经历过什么。”刘华录的儿子刘志平说。老人珍藏的那些勋章,原是夹在一本书里的——他在书页上仔细打了洞,将勋章一一嵌进孔洞中,妥帖收藏。过去,家里人也不了解刘华录的故事,直到抗战胜利70周年纪念章颁发给他,家人才慢慢知晓了他那段不凡的经历。

而在工作上,刘华录的认真劲儿给刘志平留下了极为深刻的印象,也是对他影响最大的地方。“他在单位是做计划工作的,他的时间观念特别强。那些计划都是手抄的,常常是一式四五份,都是他一笔一画写出来的。他的字写得很好,更难得的是,那些计划里一个错误都没有。哪怕只是错一个标点符号,他也会重新写过。”

“他对我们十分严厉,不是会动手打你的那种,但那份严厉劲儿,总能让人不自觉地绷紧神经,小心做事。”刘志平笑着说。

如今,老人虽已年近百岁,却精神矍铄,那挺直的身板、坚毅的神态,仿佛还留存着当年征战沙场的飒爽英姿。当他抬手行军礼时,岁月在脸上刻下的痕迹与那标准的动作形成强烈呼应,仿佛在向历史致敬,向祖国和人民诉说忠诚。

全媒体记者 罗妙 赵伟翔

实习生 韦湘瑜 报道摄影