随着中秋节临近,柳州“锦桂楼”车间里香气弥漫。9月27日,在月饼生产车间里,随处可见工人们忙碌的身影;在制饼流水线的末端,一个直径一米的定制巨饼尤为壮观,重达三百斤,见证着百年老店的匠心实力。

与此同时,传承人薛春雄的柳州桂饼文化博物馆里却是另一番景象。一群系着围裙的小朋友正踮着脚尖,小手沾满面粉,专注地跟着薛师傅学制月饼。稚嫩的动作与老师傅的娴熟手法相映成趣,非遗技艺的种子悄然播撒。

礼,深植中华文明;饼,浓缩一方风物。柳州礼饼,以面粉、糖、油为骨,以匠心手艺为魂。2018年,柳州礼饼制作技艺被列入自治区级非物质文化遗产代表性项目名录,成为八桂美食的又一名片。薛春雄是这项制作技艺第五代传承人,成为了柳州市级非物质文化遗产代表性传承人。他创办的桂饼文化博物馆,收藏五千余件饼模,让古老的月饼制作技艺焕发新生。

博物馆里,木质饼模排列整齐,桃木清香暗浮。寿桃、合欢、双龙戏珠——纹样栩栩如生。孩子们好奇地触摸模具纹路,馆长张星轻声讲解:“这每一道刻痕,都是祖先留给我们的祝福密码。”

制作现场,大小手共同演绎传承乐章:孩子们学着画圈揉搓面粉,再加入馅料,小手努力抓握成团。尽管童手笨拙,包出的月饼却满载真诚。

刷油、入模、按压、轻敲——当孩子们小心翼翼地将饼坯脱模,看到清晰的花纹时,欢呼声此起彼伏。入炉烘烤的等待中,薛师傅指着车间方向说:“那里每天生产三万个月饼,但你们手中这些,是独一无二的传承。”

出炉的礼饼金黄诱人。孩子们捧着自己制作的月饼,眼中闪着光。这种体验,让非遗不再遥远,让传统变得可亲可感。

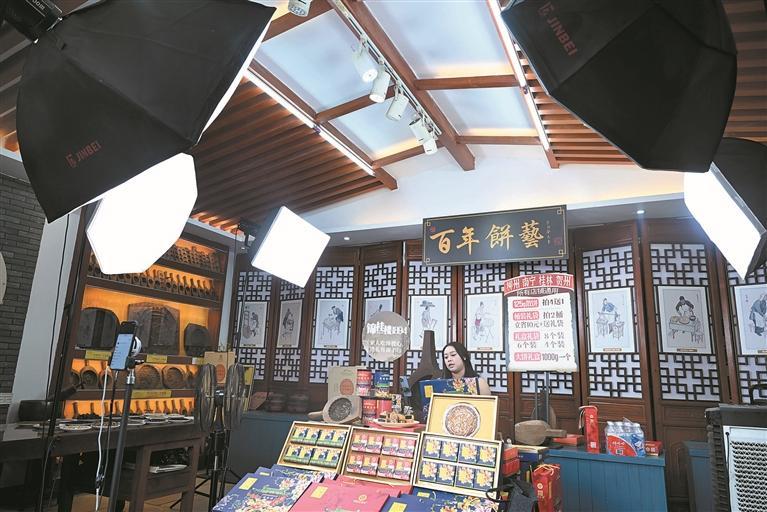

薛春雄深耕制饼事业二十余载,在守护古法什锦馅的同时,大胆创新螺蛳粉月饼等网红产品。

从机械化车间的高效产出,到博物馆里的亲子互动;从老师傅的稳健手法,到小朋友的稚嫩尝试——柳州礼饼的传承,正在这大小手之间完成交接。

全媒体记者 黎寒池 报道摄影