○○全媒体记者 周茜 实习生 覃海蕗

连日来,炽热的阳光炙烤着龙城大地。7月17日,广西气象台发布了高温四级预警,而此时正是柳江区葡萄的采摘黄金期。为了避开烈日,保证葡萄品质,当地村民每天凌晨就开始进入田间地头摘葡萄。当日5时许,天色未亮,记者就到达柳江区成团镇鲁比村,体验葡萄采摘。

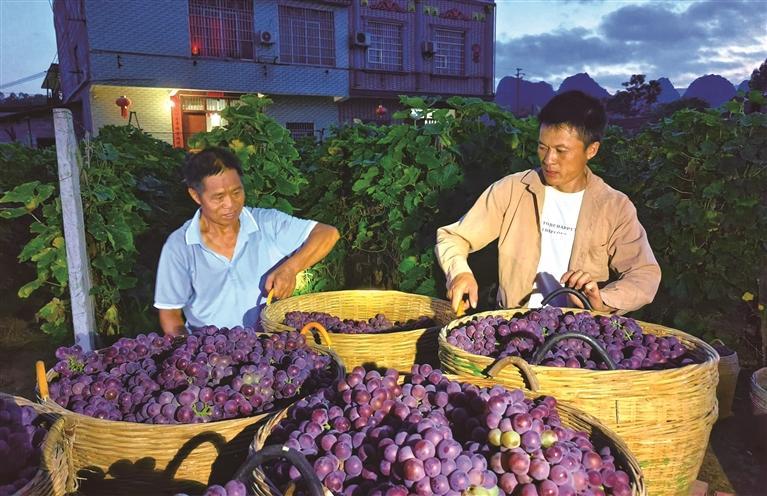

“快,再晚些他们就摘完了!”记者刚下车,不远处传来鲁比村村委会副主任张勇敏的声音。记者立即跟随他一路小跑进葡萄地,只见约20名村民头戴照明灯,正麻利地挥动剪刀,“咔嚓、咔嚓”声之后,一串串圆润饱满的鲁比葡萄被迅速装入筐中。

此时气温31℃,微风送来些许凉意,采摘环境比较舒适。一名村民说:“等太阳出来就热了,人顶不住,葡萄也更娇贵。”原来,鲁比葡萄采摘期仅一个月,高温会加速葡萄水分流失,导致蔫软脱落。一些果商也趁着天未亮就到村里收购,村民们必须赶在日出前完成大部分采摘。

6时许,天边泛起鱼肚白,村民们开始将刚采摘的葡萄装箱。“我也试试!”记者刚要在垫了牛皮纸的箱里装葡萄,村民莫玉金就笑着摆摆手说:“这样不对。装箱要分上下两层,下层斜着摆,留些空隙;上层整齐铺满,再用小串葡萄填补空隙。这样一筐刚好约25斤。”

装了几箱葡萄后,记者额头开始冒汗。这时,冷藏车到了,车厢门打开后,一股冷气扑面而来。为图凉快,记者主动申请进车厢帮忙。原以为是个轻松活,谁知搬了十几箱后,记者的手臂开始发酸了。而从车厢边缘搬葡萄到冷气十足的车厢里这一过程,冷热交替、密不透气的感觉让人不适。“运输时要全程冷链,车厢内温度要保持在2℃至3℃,这些带孔的筐子能让葡萄充分‘呼吸’,冷气也能均匀流通。”一名果商说。

送走第一批葡萄后,又有果商陆续来到田间。随着太阳升高,真正的“烤”验才刚开始。10时许,记者在葡萄园内,感到热浪汹涌袭来。为了防止雨水打落葡萄,村民们在葡萄架上覆盖塑料薄膜,而地面的热气不断上涌,薄膜又阻挡了空气流通,葡萄园内像蒸笼般闷热。

此时葡萄园内温度已接近40℃,记者采摘了10余斤葡萄,额头的汗珠如雨滴般滚落,顺着脸颊滑入衣领,衣裳早已湿透。

临近中午,尽管闷热难耐,村民们仍在葡萄园里忙碌。为防止中暑,他们剪完一批葡萄就轮流到树荫下休息,从大锅里盛一碗粥,就着清淡小菜喝下,再吃几片西瓜解暑。在村民热情招呼下,记者也喝了一碗凉粥,燥热感顿时消解了大半。

“中午干完就能休息了吧?”记者问。

“哪能啊!”一名村民擦着汗说,此前他们根据订单时间,将葡萄套袋以控制光照,延缓成熟速度。上午收完一批葡萄后,下午就要拆袋,确保每天都有新鲜葡萄上市。

据了解,柳江区是广西乃至全国最大的双季葡萄生产基地之一,鲁比葡萄因结球型好、紫黑透红、粒大色均、肉厚脆香、汁鲜味甜,备受市场青睐。今年,鲁比村葡萄种植面积约4000亩,亩产约3000斤,批发价每斤约5元,亩产值约1.5万元,主要销往区内以及广东等地。

“葡萄成熟季是最忙的时候。”莫玉金说,为保证葡萄的品质,村民们赶农时,不计报酬互相帮忙,希望能有个好收成。

记者手记:

在乡村振兴大背景下,柳江区的葡萄已成为当地农民增收的“金串串”。

采摘结束回到家后,记者品尝着清甜的葡萄,果农们在藤蔓间穿梭的身影又浮现眼前。他们用勤劳和汗水,在闷热的葡萄园里与时间“赛跑”,让记者真切体会到“粒粒皆辛苦”的含义。