江面清风拂面,不负春日时光。

3月22日下午,我们抵达贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县。这里地处云贵高原向广西丘陵过渡的边缘地带,是湘黔桂三省(区)结合部的中心,地势自西北向东南倾斜,河流深切,中间地势低落,山地特色明显。

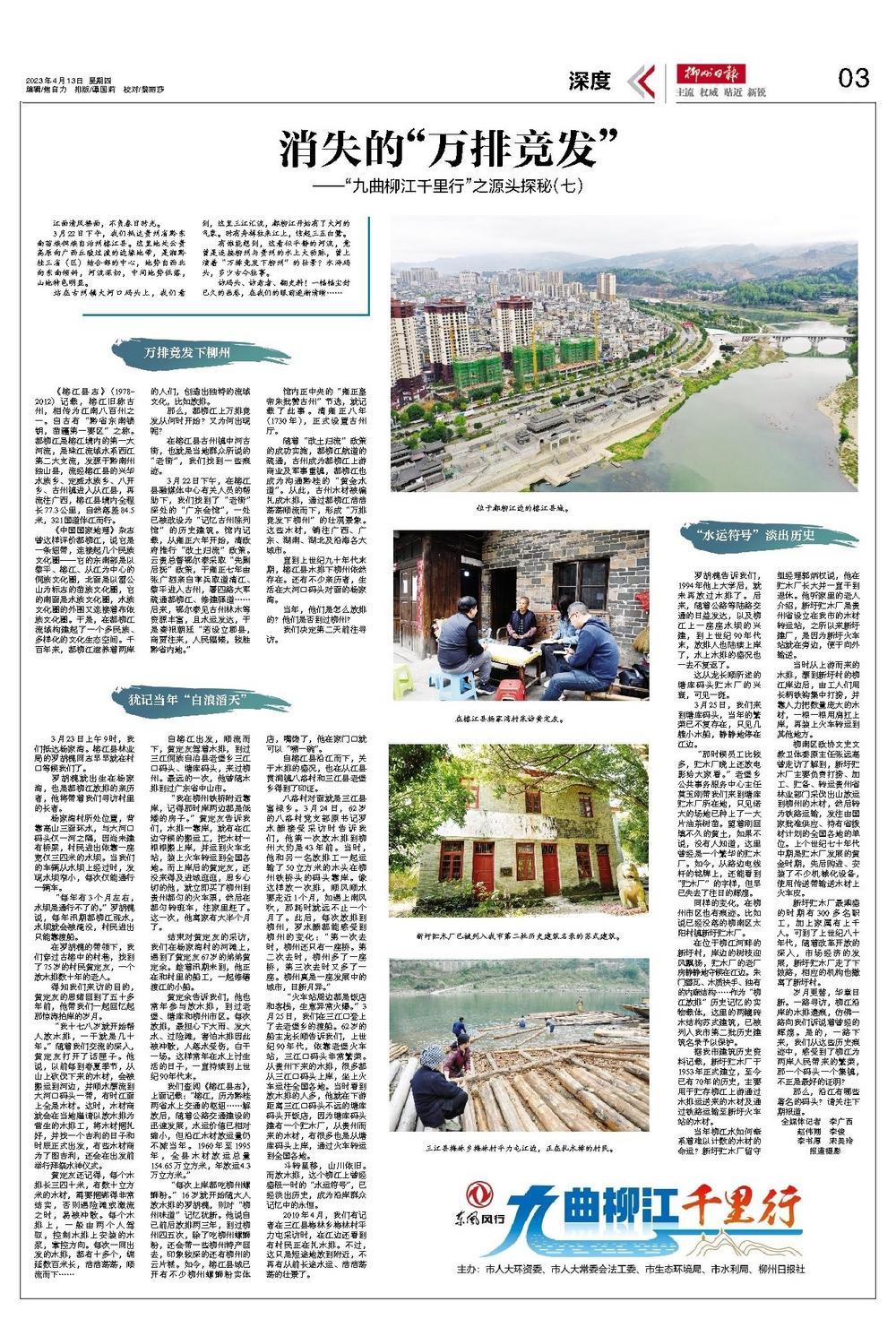

站在古州镇大河口码头上,我们看到,这里三江汇流,都柳江开始有了大河的气象。时有舟楫往来江上,惊起三五白鹭。

有谁能想到,这看似平静的河流,竟曾是连接柳州与贵州的水上大动脉,曾上演着“万排竞发下柳州”的壮景?水浒码头,多少古今往事。

访码头、访老者、翻史料!一幅幅尘封已久的画卷,在我们的眼前逐渐清晰……

万排竞发下柳州

《榕江县志》(1978-2012)记载,榕江旧称古州,相传为江南八百州之一。自古有“黔省东南锁钥,苗疆第一要区”之称。都柳江是榕江境内的第一大河流,是珠江流域水系西江第二大支流,发源于黔南州独山县,流经榕江县的兴华水族乡、定威水族乡、八开乡、古州镇进入从江县,再流往广西,榕江县境内全程长77.3公里,自然落差84.5米,321国道伴江而行。

《中国国家地理》杂志曾这样评价都柳江,说它是一条纽带,连接起几个民族文化圈——它的东南部是以黎平、榕江、从江为中心的侗族文化圈,北面是以雷公山为标志的苗族文化圈,它的南面是水族文化圈,水族文化圈的外围又连接着布依族文化圈。于是,在都柳江流域构建起了一个多民族、多样化的文化生态空间。千百年来,都柳江滋养着两岸的人们,创造出独特的流域文化,比如放排。

那么,都柳江上万排竞发从何时开始?又为何出现呢?

在榕江县古州镇中河古街,也就是当地群众所说的“老街”,我们找到一些痕迹。

3月22日下午,在榕江县融媒体中心有关人员的帮助下,我们找到了“老街”深处的“广东会馆”,一处已被改设为“记忆古州陈列馆”的历史建筑。馆内记载,从雍正六年开始,清政府推行“改土归流”政策。云贵总督鄂尔泰采取“先剿后抚”政策,于雍正七年由张广泗亲自率兵取道清江、黎平进入古州,署四路大军疏通都柳江、修建驿道……后来,鄂尔泰见古州林木等资源丰富,且水运发达,于是奏报朝廷“若设立郡县,商贾往来,人民辐辏,较胜黔省内地。”

馆内正中央的“雍正皇帝朱批赞古州”节选,就记载了此事。清雍正八年(1730年),正式设置古州厅。

随着“改土归流”政策的成功实施,都柳江航道的疏通,古州成为都柳江上游商业及军事重镇,都柳江也成为沟通黔桂的“黄金水道”。从此,古州木材被编扎成木排,通过都柳江浩浩荡荡顺流而下,形成“万排竞发下柳州”的壮观景象。这些木材,销往广西、广东、湖南、湖北及沿海各大城市。

直到上世纪九十年代末期,榕江县木排下柳州依然存在。还有不少亲历者,生活在大河口码头对面的杨家湾。

当年,他们是怎么放排的?他们是否到过柳州?

我们决定第二天前往寻访。

犹记当年“白浪滔天”

3月23日上午9时,我们抵达杨家湾。榕江县林业局的罗胡槐同志早早就在村口等候我们了。

罗胡槐就出生在杨家湾,也是都柳江放排的亲历者,他将带着我们寻访村里的长者。

杨家湾村所处位置,背靠高山三面环水,与大河口码头仅一河之隔,因尚未建有桥梁,村民进出依靠一座宽仅三四米的水坝。当我们的车辆从水坝上经过时,发现水坝窄小,每次仅能通行一辆车。

“每年有3个月左右,水坝是通行不了的。”罗胡槐说,每年汛期都柳江涨水,水坝就会被淹没,村民进出只能靠渡船。

在罗胡槐的带领下,我们穿过古榕中的村巷,找到了75岁的村民黄定友,一个放木排数十年的老人。

得知我们来访的目的,黄定友的思绪回到了五十多年前,他带我们一起回忆起那惊涛拍岸的岁月。

“我十七八岁就开始帮人放木排,一干就是几十年。”随着我们交流的深入,黄定友打开了话匣子。他说,以前每到春夏季节,从山上砍伐下来的木材,会被搬运到河边,并顺水漂流到大河口码头一带,有时江面上全是木材。这时,木材商就会在当地雇请以放木排为营生的木排工,将木材捆扎好,并找一个吉利的日子和时辰正式出发,有些木材商为了图吉利,还会在出发前举行拜祭水神仪式。

黄定友还记得,每个木排长三四十米,有数十立方米的木材,需要捆绑得非常结实,否则遇险滩或激流之时,易被冲散。每个木排上,一般由两个人驾驭,控制木排上安装的木浆,掌控方向。每次一同出发的木排,都有十多个,绵延数百米长,浩浩荡荡,顺流而下……

自榕江出发,顺流而下,黄定友驾着木排,到过三江侗族自治县老堡乡三江口码头、塘库码头,来过柳州。最远的一次,他曾随木排到过广东省中山市。

“我在柳州铁桥附近靠岸,记得那时岸两边都是低矮的房子。”黄定友告诉我们,木排一靠岸,就有在江边守候的搬运工,把木材一根根搬上岸,并运到火车北站,装上火车转运到全国各地。而上岸后的黄定友,还没来得及进城逛逛,思乡心切的他,就立即买了柳州到贵州都匀的火车票,然后在都匀转班车,往家里赶了。这一次,他离家有大半个月了。

结束对黄定友的采访,我们在杨家湾村的河滩上,遇到了黄定友67岁的弟弟黄定余。趁着汛期未到,他正在和村里的船工,一起修缮渡江的小船。

黄定余告诉我们,他也常年参与放木排,到过老堡、塘库和柳州市区。每次放排,最担心下大雨、发大水、过险滩,害怕木排因此被冲散,人落水受伤,白干一场。这样常年在水上讨生活的日子,一直持续到上世纪90年代末。

我们查阅《榕江县志》,上面记载:“榕江,历为黔桂两省水上交通的枢纽……解放后,随着公路交通建设的迅速发展,水运价值已相对缩小,但沿江木材放运量仍不减当年。1960年至1995年,全县木材放运总量154.65万立方米,年放运4.3万立方米。”

“每次上岸都吃柳州螺蛳粉。”16岁就开始随大人放木排的罗胡槐,则对“柳州味道”记忆犹新。他说自己前后放排两三年,到过柳州四五次,除了吃柳州螺蛳粉,还会带一些柳州特产回去,印象较深的还有柳州的云片糕。如今,榕江县城已开有不少柳州螺蛳粉实体店,嘴馋了,他在家门口就可以“嗍一碗”。

自榕江县沿江而下,关于木排的盛况,也在从江县贯洞镇八洛村和三江县老堡乡得到了印证。

八洛村对面就是三江县富禄乡。3月24日,62岁的八洛村党支部原书记罗水颜接受采访时告诉我们,他第一次放木排到柳州大约是43年前。当时,他和另一名放排工一起运输了50立方米的木头在柳州铁桥头的码头靠岸。像这样放一次排,顺风顺水要走近1个月,如遇上南风吹,那耗时就远不止一个月了。此后,每次放排到柳州,罗水颜都能感受到柳州的变化:“第一次去时,柳州还只有一座桥。第二次去时,柳州多了一座桥,第三次去时又多了一座。柳州真是一座发展中的城市,日新月异。”

“火车站周边都是饭店和客栈,生意异常火爆。”3月25日,我们在三江口登上了去老堡乡的渡船。62岁的船主龙长顺告诉我们,上世纪90年代,依靠老堡火车站,三江口码头非常繁荣。从贵州下来的木排,很多都从三江口码头上岸,坐上火车运往全国各地。当时看到放木排的人多,他就在下游距离三江口码头不远的塘库码头开饭店,因为塘库码头建有一个贮木厂,从贵州而来的木材,有很多也是从塘库码头上岸,通过火车转运到全国各地。

斗转星移,山川依旧。而放木排,这个柳江上曾经盛极一时的“水运符号”,已经淡出历史,成为沿岸群众记忆中的永恒。

2010年4月,我们有记者在三江县梅林乡梅林村平力屯采访时,在江边还看到有村民正在扎木排。不过,这只是短途地放到附近,不再有从前长途水运、浩浩荡荡的壮景了。

“水运符号”淡出历史

罗胡槐告诉我们,1994年他上大学后,就未再放过木排了。后来,随着公路等陆路交通的日益发达,以及柳江上一座座水坝的兴建,到上世纪90年代末,放排人也陆续上岸了,水上木排的盛况也一去不复返了。

这从龙长顺所述的塘库码头贮木厂的兴衰,可见一斑。

3月25日,我们来到塘库码头,当年的繁荣已不复存在,只见几艘小木船,静静地停在江边。

“那时候员工比较多,贮木厂晚上还放电影给大家看。”老堡乡公共事务服务中心主任莫玉刚带我们来到塘库贮木厂所在地,只见偌大的场地已种上了一大片油茶树苗。望着刚回填不久的黄土,如果不说,没有人知道,这里曾经是一个繁华的贮木厂。如今,从路边电线杆的铭牌上,还能看到“贮木厂”的字样,但早已失去了往日的辉煌。

同样的变化,在柳州市区也有痕迹。比如说已经没落的柳南区太阳村镇新圩贮木厂。

在位于柳江河畔的新圩村,岸边的树枝迎风飘扬,贮木厂的老厂房静静地守候在江边。朱门碧瓦、木质扶手、独有的内廊结构……作为“柳江放排”历史记忆的实物载体,这里的两幢砖木结构苏式建筑,已被列入我市第二批历史建筑名录予以保护。

据我市建筑历史资料记载,新圩贮木厂于1953年正式建立,至今已有70年的历史,主要用于贮存柳江上游通过木排运送来的木材及通过铁路运输至新圩火车站的木材。

当年柳江水如何牵系着难以计数的木材的命运?新圩贮木厂留守组经理郭炳权说,他在贮木厂长大并一直干到退休。他听家里的老人介绍,新圩贮木厂是贵州省设立在我市的木材转运站,之所以来新圩建厂,是因为新圩火车站就在旁边,便于向外输送。

当时从上游而来的木排,漂到新圩村的柳江岸边后,由工人们用长柄铁钩集中打捞,并靠人力把数量庞大的木材,一根一根用肩扛上岸,再装上火车转运到其他地方。

柳南区政协文史文教卫体委原主任张远高曾走访了解到,新圩贮木厂主要负责打捞、加工、贮备、转运贵州省林业部门采伐出山放运到柳州的木材,然后转为铁路运输,发往由国家批准供应、持有省拨材计划的全国各地的单位。上个世纪七十年代中期是贮木厂发展的黄金时期,先后购进、安装了不少机械化设备,使用传送带输送木材上火车皮。

新圩贮木厂最鼎盛的时期有300多名职工,加上家属有上千人。可到了上世纪八十年代,随着改革开放的深入,市场经济的发展,新圩贮木厂走了下坡路,相应的机构也撤离了新圩村。

岁月更替,华章日新。一路寻访,柳江沿岸的木排遗痕,仿佛一路向我们诉说着曾经的辉煌。是的,一路下来,我们从这些历史痕迹中,感受到了柳江为两岸人民带来的繁荣,那一个码头一个集镇,不正是最好的证明?

那么,沿江有哪些著名的码头?请关注下期报道。

全媒体记者 李广西 赵伟翔 李俊 李书厚 宋美玲 报道摄影