编者按:我们是记者,是柳州故事的讲述者,是时代前行的见证者。从柳江之畔到项目一线,从发展高光到烟火龙城,我们践行脚力、眼力、脑力、笔力,心中有光,肩上有责,步履不停,征途不止,与城市蝶变同频共振。

奋进足迹,有我们记录!第26个中国记者节,我们将镜头反转,对准自己:一篇报道怎样诞生?一个故事如何讲好?通过揭秘新闻工作者的各式采写“神器”,致敬新闻背后的汗水与热爱!

黎寒池的长焦镜头

拉近世界与柳州的距离

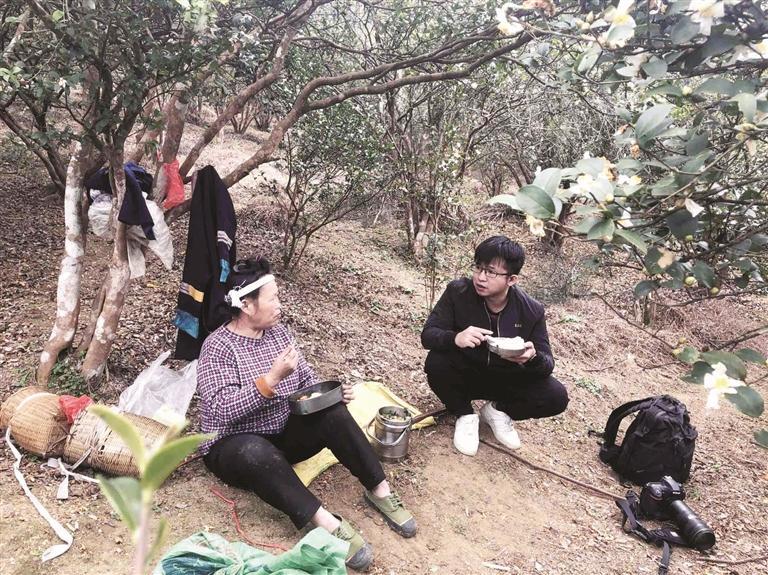

一个长焦镜头,不过数斤重、尺余长,却是市融媒体中心记者黎寒池跨越山海、沟通中外的“眼睛”。从业17年,从摄影新手到国际传播的探索者,这个镜头陪伴他深入田间地头,也走向世界舞台。

近日,市融媒体中心推出纪录片《飞虎情》,黎寒池的长焦镜头,对准了这段尘封八十载的历史——以一封未能送达的飞虎队家书为引,再现了一段始于战火、跨越重洋的中美情谊。该片在中外引发广泛关注,成为地方媒体国际传播的又一典型案例。

这个镜头,也见证了黎寒池从跨界新人到全媒体记者的蜕变。学经济学出身的他,深信“好镜头永远长在好故事上”。他带着镜头深入柳州86个乡镇,拍摄3万多张照片、超400G视频,用影像讲述脱贫攻坚的动人故事。他深知,影像的魅力在于捕捉人性的微光,全媒体生态下,需用文字勾勒骨骼、图片灌注血肉、短视频激活神经。

随着媒体融合深入,黎寒池的镜头视野从地方延展至全球。2023年,市国际传播工作室成立,他的长焦镜头对准了更具烟火气的国际符号——柳州螺蛳粉。在与中国日报社联合打造的中英文短视频《粉红天下——一碗中国米粉的逆袭》中,镜头呈现了柳州螺蛳粉从街头小吃到全球“网红”的逆袭之路。

如今,黎寒池带领团队运营的海外社交平台“Amazing Liuzhou”账号粉丝已突破20万,产出了多条阅读量超千万的传播产品。他的长焦镜头,持续对准“一车一水一花一粉”的柳州城市名片和“壮歌、苗节、瑶舞、侗楼”的民族风情,还先后打造10部屡获区内外大奖的国际传播作品。

黎寒池的长焦镜头已不仅是记录工具,方寸之间,是一位记者坚守初心、跨界探索的广阔视野,也是柳州声音走向世界的不懈努力。

全媒体记者 陈粤

杨好好的录音录像设备

维权关键证据的守护者

11月3日,两位市民来到市融媒体中心采集生产部,将一面写有“奔走为民维权益,勇于发声显担当”的锦旗送到记者杨好好手中。

从业四年来,这样的赞扬杨好好已收获不少。每一面锦旗背后,都是他作为维权记者的一次次挺身而出。支撑他完成这些任务的,除了“铁肩担道义”的信念,还有他包中至关重要的“采访神器”——录音录像设备。这些设备不仅是锁定证据的工具,更是他在复杂环境中安全取证的重要保障。

“维权报道,证据必须扎实。但公开拍摄常会引发冲突,取证过程其实充满风险,我曾有过手机被抢的经历。”对此,为了在保障安全的前提下完成取证,他不断探索、反复测试设备并应用于实践中。

“某装饰公司虚假宣传事件”令杨好好印象深刻,该公司以“低价装修”为名,诱骗业主签订隐含捆绑条款的合同,引发多名消费者投诉。为揭露真相,他与团队进行了暗访,凭借设备完整记录下关键证据,为消费者集体维权提供有力支持。

协助解决小区停水危机、为消费者追回预付款、帮网约车司机维权……杨好好利用背包里的设备完成了众多维权案例,其中一些影像证据还助力相关部门依法对违法违规行为进行查处。

杨好好的专业不仅体现在取证环节,更贯穿于采访全程。他严格遵循“三见面”原则,即分别与当事人、被投诉方及第三方权威机构沟通核实,并将暗访拍摄内容严格限定用途,绝不擅自传播。他认为,自己的价值不在于曝光问题,而在于以舆论监督力量揭开暗角,用理性报道推动问题解决。

全媒体记者 罗妙 报道摄影

周茜的收纳袋

装着服务市民生活的用心

周茜的包里,总是装着一个多功能折叠收纳袋。这个百变“神器”折叠后与一台手机大小相当,展开后又能装下数十斤的生活用品,变身便携手推车。你也许会好奇,周茜为什么总带着这个收纳袋?她的回答是:收纳袋不仅能装下拍摄“露一手”的各种道具,更装着她服务市民生活的用心。

“露一手”是《柳州晚报》的老牌栏目。这档请市民分享生活小妙招的栏目,在今年尝试由记者通过短视频的形式分享生活小妙招。热爱生活的周茜成为“露一手”视频的主创人员之一。周茜关注网络上、生活中各种各样的小妙招,再通过实践、视频记录的方式将其分享给更多人。

今年夏天,周茜在菜市采访时看到售卖的各种水果,想到了“露一手”的新选题——自制家庭版水果冰激凌。这时,折叠收纳袋派上了大用场,一口气装下了十几种、重30多斤的水果用于拍摄。

除了水果,这个收纳袋还装过周茜向朋友借来的空气炸锅、各种水产鲜肉,对应的是“露一手”视频中“空气炸锅做炒粉”“零接触绞肉不脏手”等生活小妙招。一条时长约1分钟的视频时长不长,从选题策划、采供食材、动手实验到拍摄剪辑成片,却常常要花费周茜1至2天的时间。

“实践出真知,要把真正好用的小妙招教给更多人。”周茜说,不少在互联网上点赞、转发量很高的生活小妙招,在实操环节呈现的效果却并不实用。为了把栏目做好,她总会做出许多尝试、付出许多努力,收纳袋也因此总是被装得满满当当。在记者节来临之际,周茜心中期许:“希望更多市民在镜头前‘露一手’,让更多年轻人真正学会生活、爱上生活”。

全媒体记者 宋美玲 报道摄影

郭韬的话筒

对准民生温度与城市脉搏

入行16年,郭韬握在手中的“传声工具”,从有线话筒到无线领夹式麦克风,体积愈发轻巧。设备在迭代升级,新闻人内心深处最朴素的信念却始终不变——让改变被看见,让故事被听见,让希望被点燃。

作为广西第一档社会新闻栏目,《新播报》深耕民生领域25年,坚持“用老百姓的话说老百姓关心的事”。作为栏目主持人,郭韬的话筒也一直对准民生温度与城市脉搏,放大基层的真实诉求,扩宽柳州发展的时代音域。

今年,郭韬参加全国新闻界第十二届“好记者讲好故事”活动,荣获“优秀选手”称号。手持话筒从市级走到自治区和全国的“好记者讲好故事”舞台,郭韬讲述了发生在融水苗族自治县一群红瑶女童用读书点亮命运的故事,透过教师凤桂鲜母女的人生蜕变,让观众听见红瑶女童班如何打破贫穷的代际传递,乡村教育的均衡发展。

郭韬还曾多次采访“大国工匠”郑志明,与搭档用镜头记录郑志明从普通钳工到行业标杆的匠心,用声音诠释郑志明深耕技艺、成立工作室倾心传帮带的坚守,让这份赋能柳州经济社会高质量发展的工匠精神,被更多人知晓与铭记。

在市融媒体中心演播室,郭韬对着话筒传递新鲜资讯。在新闻一线,他拿起话筒倾听百姓声音,帮助市民解决实际问题。采访中的一个个鲜活故事,让郭韬更加坚定:“一名好记者,要沉下心去倾听、去思考、去发现。”

媒体融合浪潮下,传播阵地从大屏向小屏延伸。郭韬主动拥抱变革,主持多场晚会,参与央视电商扶贫等直播报道,他的声音穿越场景界限,串联起城市发展与百姓生活的生动图景。从《新播报》的忠实粉丝,到栏目的主持人,郭韬以话筒为媒,记录百姓心声、传递时代强音。

全媒体记者 韦苏玲

廖壮真的收音机

在岗一分钟 负责六十秒

“收音机、吹风筒、雨衣,可能算是包里比较特殊的物品。”11月5日,正在古亭山山顶检修设备的廖壮真打开自己的背包:一台黑色的收音机,一个小巧的吹风筒,两件还没有拆包的雨衣。

廖壮真,市融媒体中心广播电视播控部的广播发射设备维护员,是中心广播信号的“全科医生”和“贴身保镖”,平时负责监控、维护、检修、管理广播发射设备。

“随身带一台收音机是工作的需要。”廖壮真说,收音机是他2017年买的,方便随时了解广播信号质量,辅助远程判断发射台设备的运行情况,“在岗一分钟,负责六十秒”。“收音机能锁定频道,传出清晰正常的声音,能让我很安心。”

有一次,廖壮真在散步时听到收音机传出断断续续的声音,他立即赶回单位检查发射设备状态,幸好只是天气原因造成信号传输有异常。虚惊一场!“如果信号有些问题,通过收音机传递出的信息,能减少很多排查工序,省时又省力。”廖壮真表示,他手中的收音机是得力的工作助手。

吹风筒可以除尘,雨衣抵挡风雨。廖壮真表示,准备充足能让工作更为“丝滑”。技术精湛,默默工作,廖壮真和幕后的同事一起,以超强的责任心、严谨细致的工作态度守护着广播电视传播链条的“最后一公里”,让精彩的节目不间断、高质量传送到千家万户。

“我们连续多年零事故安全播出,希望一直能保持这个荣誉。”这是廖壮真的心愿,也是他一直奋发向前的动力。

全媒体记者 张阳亮 报道摄影

罗妙的钥匙

解锁全媒体记者的“多重角色”

与其他记者鼓鼓囊囊的背包不同,罗妙经常“两手空空”地走出市融媒体中心大门。这并非图轻松,而是她真正的“家当”,一个背包根本装不下。

“关键,是它。”罗妙从口袋掏出一枚泛着铜光的钥匙,微微一笑。

这枚钥匙打开的不仅是中心五楼的一间仓库,更拉近了市融媒体中心与市民的距离,是中心“开门办媒体”的生动体现。仓库内,成箱的定制牙膏、印着活动Logo的水杯整齐码放,抽奖箱、幸运大转盘等活动物料分门别类。

“这些都是‘柳州晚报走进社区阳光行动’和‘柳州万人交友活动’的必备物料。”罗妙说,看到居民参加活动时的笑容,或是听说通过交友活动成功牵手的消息,那种成就感“丝毫不亚于写出一篇精彩报道”。

在传统认知中,记者只需执笔记录时代,但事实上还需练就十八般武艺。作为全媒体时代的多面手,罗妙和团队不仅要精通采访写作,还要掌握活动策划、物料管理等多项技能。“做一场活动确实不容易。”罗妙坦言,“现场要搭建舞台、调度摆渡车,每天在外面忙,皮肤又黑了。”

如今,“柳州晚报走进社区阳光行动”已成功举办140余场,“柳州万人交友活动”也持续为城市注入温情。从初试活动办报的生涩,到如今协调多场活动的游刃有余,罗妙与团队共同完成了从时代记录者到暖心行动者的角色深化。

2025年冬季柳州万人交友活动即将启动,罗妙及其团队又开始忙碌起来,“轻装简行,才能更好地服务居民。”那把小小的钥匙,在一场场活动的奔赴中,早已成为她最靠谱的“战友”。

全媒体记者 黎双 报道摄影

陆曦的鼻通和驱蚊液

默默守护团队拍摄日常

从柳江两岸到厂区田间,市融媒体中心微短剧监制陆曦的背包里总装着两样“刚需好物”——鼻通和驱蚊液。它们陪着她踏遍大小取景地,默默守护着微短剧拍摄团队的日常出行,见证了柳州本土微短剧“三部曲”《柳江寻亲季》《新柳江人》《柳江工业图鉴》的诞生。

短剧拍摄高频扎根户外,柳江岸边的草丛、乡村田间的花圃都是常用取景地。拍摄《柳江工业图鉴》时恰逢柳州蚊虫活跃季,演员们的戏服为贴合剧情设计得较为单薄,露肤面积大,很容易成为蚊虫叮咬的目标。陆曦说,从厂区外景到周边绿地,驱蚊液成了全组的“刚需防护”。一次拍摄就能用完大半瓶驱蚊液。

在微短剧创作频繁转场的快节奏里,鼻通则是陆曦移动办公的“提神利器”。她的工作从不止于片场,转场的汽车里、赶往下一个拍摄点的路上,都是办公场景。核对台本、沟通细节、剪辑素材,这些工作常要在颠簸车程中完成。去桂林两江机场接小东北虎演员的回程路上,蜿蜒道路让用电子设备处理信息的她泛起晕车感,陆曦几乎把鼻通“焊”在鼻尖,靠清冽气息快速缓解不适、驱散疲惫,在车程中顺利完成了视频素材剪辑。

从记者转型监制,陆曦要统筹剧本策划、团队组建、资源协调全流程。谈及拍摄经历,那些为打磨理想镜头付出的坚持,始终让陆曦记忆犹新。未来,她将继续带着这两件片场搭档,带领团队深挖柳州山水风光、民族文化,打造更多接地气、有温度的短剧作品,让更多生动鲜活的柳州故事通过屏幕让更多人看见、记住。

全媒体记者 吴倩雯

王宇琪的镜子

藏着柳州故事的万千精彩

在市融媒体中心主播王宇琪的采访背包里,总放着一面巴掌大的圆形镜子。镜缘的皮质保护套已被磨得泛白,这是她入职3年来,陪伴她跑遍柳州大小新闻现场的“老伙计”,更是她讲好柳州故事的独特“神器”。

2024年,“柳州、潮州双城辉映向‘新’行”联动直播现场,王宇琪曾拿着这面镜子反复调整状态。“每一个数字都得咬准,每一句解说都要传递出柳州‘小米粉大产业’的发展特色。”她手里攥着柳州螺蛳粉产业的最新数据,对着镜面轻声复述,从语速到语气,反复练了不下20遍。她流畅的解说与画面完美融合,让全国观众透过屏幕了解柳州文化,读懂了这碗“小米粉”如何成为柳州的城市名片,见证了柳州特色产业的强劲活力。

除了重大活动报道,在市融媒体中心打造的个性IP“琪琪的朋友圈”里,这面镜子同样不可或缺。这个聚焦民生衣食住行的IP,从社区菜场的新鲜美食,到街头巷尾的便民服务,都被她用镜头一一记录。每次拍摄前,她总会掏出镜子,仔细检查衣领是否平整、发型是否整齐,然后带着亲切的笑容走进镜头。在王宇琪看来,要把最好的一面展现给观众,才能更好地拉近与大家的距离,讲好民生故事。

这面普通的镜子,也见证着王宇琪作为新闻工作者的成长,它不只是整理仪容的工具,更是她校准报道方向、传递城市温度的“标尺”。每一次对着镜子练习与调整,都是在为讲好柳州故事积蓄力量,让更多人透过她的声音与镜头,看见柳州产业的蓬勃、民生的温暖,以及这座城市的底蕴。

全媒体记者 宁静波

陈蓉的摄像机存储卡

记录柳州工业发展的澎湃动能

一张摄像机存储卡的体积并不大,长约8厘米、宽约5厘米、厚度仅两三毫米,但对《柳州新闻》栏目的记者陈蓉来说,它却是至关重要的工作伙伴,不仅记录着陈蓉专注的工作状态,更记录着柳州工业发展的澎湃动能。

在陈蓉的包里有一个小小的区域,专门用来安置贴着她姓名标签的存储卡。她说,每天开始工作前和工作结束后,第一件事就是检查这张卡在不在,“它承载着每一位电视记者付出的努力。”陈蓉说。

柳钢的炼铁工人将高温在皮肤上留下的痕迹称为自己的“荣誉勋章”,柳工的俄罗斯经销商点赞低温下还能稳定运行的柳产工程机械,在上汽通用五菱、东风柳汽的工厂内看到传统产业的转型升级……陈蓉细数着从业12年来存储卡与她共同留下的珍贵回忆。一条条储存的素材成为“小切口”,透过它们就能看到柳州工业不断前行的步伐。

今年6月,陈蓉带着存储卡见识了柳州的新质生产力,在东风柳汽商用车智能制造工厂探访一位“超能新员工”——优必选工业人形机器人Walker S1。在播出的节目中,可以看到陈蓉与工业人形机器人同框,伴随着她的同期声解说,观众可以更直观地了解这位拥有一双“灵巧手”的机器人,如何应用与人类相似的手对零件进行抓取,实现精准识别和搬运分拣。

如今,陈蓉的存储卡从原来的1张变成了2张,为她采集、储存音视频素材提供稳定保障。陈蓉希望,在它们的帮助下,能够将更多来自一线的声音和画面呈现给观众,让大家看到更加鲜活的工业柳州。

全媒体记者 刘心蕊

唐圣杰的润喉糖

用声音传递温暖连接民心

“我们广播主持人的背包里当然少不了润喉糖等护嗓的东西。”在采访中,市融媒体中心广播频率运营部副总监唐圣杰向记者展示自己背包里的重要物品。他的背包里,常常装着手机、录音笔、对讲机、手机自拍杆、笔记本、钢笔等。而一盒润喉糖,则是他播好新闻、讲好民生故事必备的护嗓“神器”。

在唐圣杰13年的播音主持工作中,最让他难忘的还是2018年“迎接中央代表团慰问广西随行广播特别节目——柳州欢迎您”,通过随车队一路同行,全程直播,全方位宣传了柳州60年来经济社会全面发展取得的巨大成就。随行广播特别节目用边走边说、边走边听的直播方式,加深了中央代表团对广西、对柳州的了解,留下了美好的印象。

“全程60000多字的直播文稿,直播时长5小时,能够支撑下来靠的就是这盒小小的润喉糖。”唐圣杰称,润喉糖成为我工作时缓解喉咙干涩的有效方法,也是我长时间用声后滋润声带的良药,更是新闻从业者在奔波中始终保持力量发声的一个坚强后盾。

“现在播音主持的变化太大了,随着AI技术的发展、虚拟主播的出现,它们甚至能模仿我的声音,有了被AI替代的压力。”唐圣杰称,自己正在潜心钻研学习使用AI新工具,但更注重在技术加持下,如何让播音主持的表达更真诚、更有生命力。

“未来我想继续用声音传递温暖、记录时代、连接民心,因为我们不仅是声音的传递者,更是真相的守护者、情感的共鸣者。”唐圣杰说。

全媒体记者 蒋定嵩

策划:陈跃文

陆晓艺

刘心蕊

李汶璟