○○全媒体记者 李汶璟

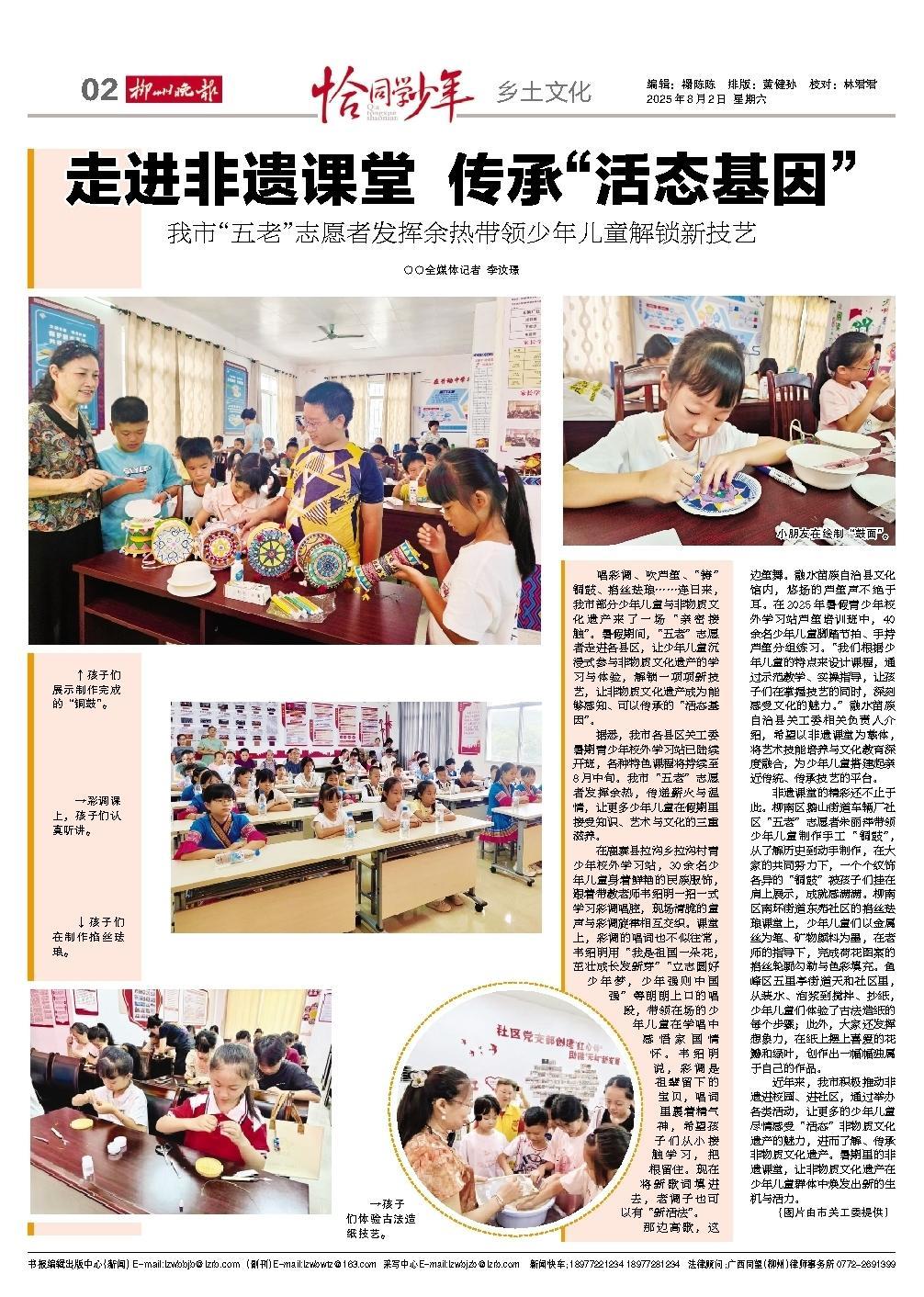

唱彩调、吹芦笙、“铸”铜鼓、掐丝珐琅……连日来,我市部分少年儿童与非物质文化遗产来了一场“亲密接触”。暑假期间,“五老”志愿者走进各县区,让少年儿童沉浸式参与非物质文化遗产的学习与体验,解锁一项项新技艺,让非物质文化遗产成为能够感知、可以传承的“活态基因”。

据悉,我市各县区关工委暑期青少年校外学习站已陆续开班,各种特色课程将持续至8月中旬。我市“五老”志愿者发挥余热,传递薪火与温情,让更多少年儿童在假期里接受知识、艺术与文化的三重滋养。

在鹿寨县拉沟乡拉沟村青少年校外学习站,30余名少年儿童身着鲜艳的民族服饰,跟着带教老师韦绍明一招一式学习彩调唱腔,现场清脆的童声与彩调旋律相互交织。课堂上,彩调的唱词也不似往常,韦绍明用“我是祖国一朵花,茁壮成长发新芽”“立志圆好少年梦,少年强则中国强”等朗朗上口的唱段,带领在场的少年儿童在学唱中感悟家国情怀。韦绍明说,彩调是祖辈留下的宝贝,唱词里裹着精气神,希望孩子们从小接触学习,把根留住。现在将新歌词填进去,老调子也可以有“新活法”。

那边高歌,这边笙舞。融水苗族自治县文化馆内,悠扬的芦笙声不绝于耳。在2025年暑假青少年校外学习站芦笙培训班中,40余名少年儿童脚踏节拍、手持芦笙分组练习。“我们根据少年儿童的特点来设计课程,通过示范教学、实操指导,让孩子们在掌握技艺的同时,深刻感受文化的魅力。”融水苗族自治县关工委相关负责人介绍,希望以非遗课堂为载体,将艺术技能培养与文化教育深度融合,为少年儿童搭建起亲近传统、传承技艺的平台。

非遗课堂的精彩还不止于此。柳南区鹅山街道车辆厂社区“五老”志愿者朱丽萍带领少年儿童制作手工“铜鼓”,从了解历史到动手制作,在大家的共同努力下,一个个纹饰各异的“铜鼓”被孩子们挂在肩上展示,成就感满满。柳南区南环街道东苑社区的掐丝珐琅课堂上,少年儿童们以金属丝为笔、矿物颜料为墨,在老师的指导下,完成荷花图案的掐丝轮廓勾勒与色彩填充。鱼峰区五里亭街道天和社区里,从装水、泡浆到搅拌、抄纸,少年儿童们体验了古法造纸的每个步骤;此外,大家还发挥想象力,在纸上摆上喜爱的花瓣和绿叶,创作出一幅幅独属于自己的作品。

近年来,我市积极推动非遗进校园、进社区,通过举办各类活动,让更多的少年儿童尽情感受“活态”非物质文化遗产的魅力,进而了解、传承非物质文化遗产。暑期里的非遗课堂,让非物质文化遗产在少年儿童群体中焕发出新的生机与活力。

(图片由市关工委提供)