○○全媒体记者

陈跃文 赵伟翔 罗妙

8月15日上午,阵雨刚停,88岁的陈家凯在鹿寨县大村村附近,攥着柴刀劈开杂草,深一脚浅一脚地往姑娘山走。山脚下有三座坟,两座是他父母的,另一座却属于一个无血缘的外国人。

“杰瑞,今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们又来看你了。”陈老俯身献上鲜花和蛋糕,然后深深鞠躬。17年来,他一直用中西结合的方式,致敬80年前牺牲于此的美国陆军航空军第14航空队(原飞虎队改编)的杰罗姆・F・艾森门少尉(Jerome・F・Eisenman,昵称“杰瑞”)。

战地家书:“我像个到访的国王”

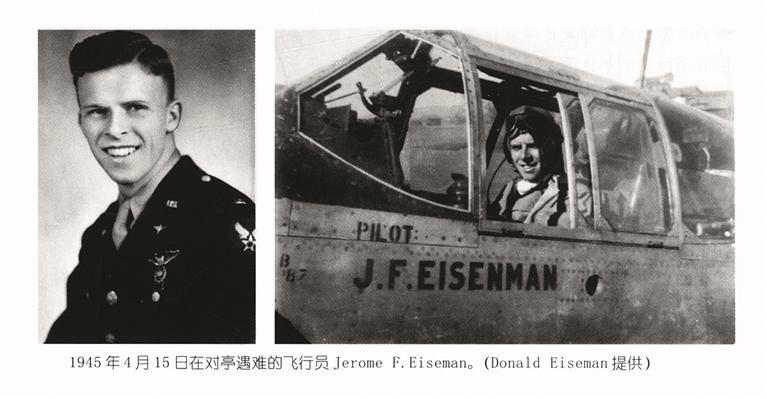

时间闪回到1945年4月15日,鹿寨县,刚满21岁的杰罗姆驾驶着P-51“野马”战斗机,呼啸着执行炸毁洛清江对亭桥的使命。

杰罗姆全力推油门,速度急剧飙升。桥梁飞速逼近,可关键时刻,因“目标固着”(飞行员专注于攻击目标,忽略高度判断的危险状态),他失去了对飞机与地面相对位置的感知,来不及做出修正,飞机猛地坠毁在地面,瞬间燃起冲天大火,一切化为焦土。

此时,远在美国俄亥俄州辛辛那提的家中,艾森门夫妇对此毫不知情。不久前,他们还收到长子杰罗姆劫后余生的家书。那是在数月前,杰罗姆的飞机在广州上空被日机击落,他惊险跳伞,幸遇中国军民相救。粗糙的中国宣纸上,他描绘着那份重生的感动:

“当时害怕极了,但脑子没停。最担心的是落到日本人手里……接着我坠入稻田,迅速解开背带,跑到一座小山丘上,躲进灌木丛里……结果有个会说英语的人,语调平和地说‘出来吧,我们是中国人’。看到他们露出笑容欢迎我,我如释重负,满心欢喜……村民把最好的都给了我,我像个到访的国王。”他在家书中俏皮地写道。

然而命运弄人。这封饱含希望的信笺竟成绝笔。不久后,艾森门夫妇便收到了美国空军一封沉重的悼函。

实际上,经历过上一次的劫难,杰罗姆本可以休假,但在被中国军民护送回柳州空军基地的途中,他目睹了日军暴行给中国人民带来的深重灾难,义愤填膺的他到基地后,又主动请缨出战。

“我来这儿,就是为了消灭日本士兵,摧毁他们的战争资源。”杰罗姆在家书中愤愤地写道。

杰罗姆的生命定格在1945年4月15日的中国蓝天,尸骨无存。他的名字成为美方档案中一条令人遗憾的记录:“于中国失踪”。

“知恩”执念:得让他有个安息之地

时光跨越60余载。2008年清明,广西鹿州监狱退休警官陈家凯回鹿寨新胜村为父母扫墓。村民冯常富指着不远处石榴河与洛清江交汇的荒草丛深处说:“陈警官,当年有架美国飞机就栽在那儿!听说是来帮我们打鬼子的,好惨啊,飞机烧了一天一夜,骨头都没了……”

“一个外国人,大老远跑来帮我们打鬼子,到最后连个能让人念想的东西都没有吗?”村民这无心之言让陈家凯心底猛地一颤,一份朴素的“知恩”之心催生了一场执着的追寻。

他开始奔走求证:请教柳州文博部门,查阅史料,得到了市军事博物园的热心协助,确认坠机点无误,阵亡飞行员是杰罗姆·F·艾森门。他又反复走访老村民,核实坠机细节,联系致力于寻找美军遗骸的“共享光荣”小组,对方告诉他,美方曾两次派人来搜寻,却连一块飞机铝片都没找到。他也在坠机点反复挖掘寻找,同样一无所获。

“一定得让他有个安息之地!”陈家凯决心已定——立碑,筑坟!

2008年7月7日是中国全民族抗日战争爆发71周年纪念日,那天,陈家凯带着他请人刻好的纪念碑,来到了那片吞噬英雄的岸边荒地。碑身朝向大洋彼岸的美国,碑文是他与友人陈元彥合写的赞诗:“航空十四队,虎帐列群英;除暴扶正义,驾机万里行……”碑顶“浩气长存”,侧面镌刻“中美友谊万古长青”。

随后,他在姑娘山父母的墓畔,用青石为杰罗姆砌了一座空坟。没有遗骸,他便从坠机处小心翼翼地捧回几抔浸染过英雄热血的土当作“骨灰”,又将杰罗姆的驾机照和飞虎队队标一起安放其中。

“入土为安,我用中国最传统的方式安葬了他。”陈家凯说。

千里传信:寻大洋彼岸的“家人”

碑和坟立好了,陈家凯的心愿却未了。

“他的亲人肯定还在找他。”望着那座空坟,陈家凯说,“我要告诉大洋那头,杰罗姆在中国有人还记得他、纪念他。”

自此,写信成了他的另一份执念。5年间,27封恳切的信飘向未知的虚空:寄美国领事馆,投国内外报刊,托人译成英文寄往可能的地点……然而,杳无回音。

“难道就这样断了?”心力交瘁之际,2013年春节,陈家凯抱着最后一线希望,提笔写信给中国外交部。

这次,幸运女神眷顾了这位倔强的老人。外交部北美大洋洲司迅速回应,并在驻美大使馆帮助下,奇迹般地找到了杰罗姆尚健在的亲弟弟——唐纳德·艾森门。陈家凯立即请精通英语的好友马荣麟帮忙,郑重落笔:

“尊敬的唐纳德先生:令兄杰罗姆为了扶持正义,帮助中国抗日,奋勇参加了陈纳德将军率领的美国飞虎队空军,不远万里,来华与日机战斗,屡建奇功……勇士的鲜血,染红了中国大地……中国人民永远纪念他……我在杰罗姆义士坠机殉难处,建了一座向着远方美国的纪念碑……又在附近姑娘山我父母坟旁修了一座义士坟……我全家年年都把杰罗姆义士和我的父母一同祭拜,使义士虽在异域他乡,仍如故乡……若你能来柳州,我陪您去看看杰罗姆。”

这封带着中国南方泥土气息的信,于2014年初远渡重洋,抵达美国肯塔基州。

彼岸回响:一封回信与未赴的约定

78岁的唐纳德颤抖着拆开信封。当陈家凯笔下的纪念碑照片和那座被青草温柔环抱的异国坟墓映入眼帘,泪水瞬间模糊了老人的双眼。

心绪平复后,他提笔回信:

“尊敬的陈家凯先生,您的信写得太美了。我很荣幸,您对我哥哥杰瑞(Jerry)在贵国离世一事,给予如此崇高的敬意……要是能去祭拜杰瑞的墓地就太好了,可经济条件不允许我进行这样一趟花费不菲的中国之行。但光是想到您把他当作英雄敬重,就已经让我满心温暖。感谢您所做的一切!”

信中,唐纳德还附上了自己写的杰罗姆小传《中国上空的蓝天:一位二战战斗机飞行员的回忆录》,还有杰罗姆及家人的照片。

收到回信的那个下午,陈家凯立刻请来马荣麟逐字翻译。得以通过杰罗姆的家人了解其生平,陈家凯心中满是慰藉:“从此我们不再是陌生人了。”

随即,他来到杰罗姆墓旁,一字一句读给沉睡的英雄听。“杰瑞……”他开始像亲人一样称呼他,“你弟弟知道你的安息之地了,他很想你。你的未婚妻诺拉(Nora)是个好姑娘,得知你的消息后到你家看望了你母亲,归还了你给她的订婚戒指。她脸上都是泪水,她一直在等你回家举行婚礼……”

双碑相望:跨越山海的铭记

当年,得知杰罗姆失踪后,他的家人也为他立了一块空碑。如今,两块石碑,一东一西,跨越时空,隔海相望。

在杰罗姆故乡的纪念碑上,铭刻着令人心碎的遗憾:“杰罗姆·F·艾森门少尉……1945年于中国失踪”。

在广西鹿寨姑娘山下,艾森门义士之墓上,铭刻着“虹架两岸”“美国好男儿,中国好朋友”。

一个是战争的创伤印记,一个是和平年代超越国界的感恩回响。它们共同诉说着:英雄永远不会被遗忘。

这份执着感动了许多人。鹿州监狱来信赞扬陈家凯的义举,各级媒体追踪报道这位平凡的柳州老人和他守护的国际英灵。马荣麟拨通了唐纳德的电话,电话那头是反复不断的哽咽之声:“感谢中国人民。”

此后,唐纳德和陈家凯常有互动和书信往来,他们如亲友一般聊着家常,也把彼此的故事分享给家人和朋友。

2025年这个夏日的午后,陈家凯坐在杰罗姆的墓前,像陪着一位老朋友,目光平静而遥远。

立碑筑坟后,陈家凯除了自己每年祭扫,还叮嘱家里小辈要一直对杰罗姆进行祭奠。

“每年清明祭祀时,孩子们还会用英语问候杰瑞。”陈家凯说。

山风低语,带着草木清香拂过三座墓碑——左边的杰罗姆,右边的双亲。老人的承诺随风飘散:

“杰瑞啊,你别担心。我现在身体还行,还能自己拎着蛋糕过来,就是膝盖偶尔会疼,慢点儿走也还可以。”

“就算哪天我走了,也早跟家里小辈交代好了——每年都得来给你摆上块蛋糕,倒杯酒,跟你说说家里的新鲜事,世界的新鲜事。”

“老百姓也都记着你呢!你看,今年这都已经是第三拨人,特意托我带他们来看你。”

“等我百年后,就埋在你旁边,我们做邻居。到时候我再跟你好好聊一聊我家和你家的故事。”