○○全媒体记者 宁静波 李汶璟

今年9月23日,是第八个“中国农民丰收节”。眼下,我市多所学校的校园农场也迎来丰收季,一个个充满泥土气息的“田间课堂”,正成为学生成长的新乐园。

丰收实景里的沉浸式课堂

市柳石路小学的百草园种着艾草、麦冬、茉莉、金银花、石斛等10余种中草药,随着丰收季的到来,学生们陆续采摘,享受丰收的喜悦和劳动的快乐。

“以前在课本里读神农尝百草的故事,总觉得很遥远,现在每天课间来浇水、除草,看着小苗从土里冒芽、长叶,感觉农事就在身边,也知道植物生长要等这么久。”田昊阳说,让他骄傲的是,他把自己种的大葱带回家,做了葱油爆大虾。“葱是自己种的,炒出来特别香!”

市三门江中学及附小则是另一番热闹景象。2017年以来,该校开始打造劳动特色实践基地,陆续开辟了种植园、茶园、咕咕鸡养殖园、蜜蜂园等,并围绕它们开发了一系列劳动教育特色课程活动,鼓励学生每周至少参加两次劳动实践活动。

“咕咕鸡宿舍”里,九年级一班的翁宇翔和同学协作,利用现有的材料给小鸡们安了新家,看着毛茸茸的小鸡在新家里啄食、踱步,他的脸上满是成就感。“田间课堂”也为该校九年级二班的罗丽媛打开了新世界的大门,闲暇之余除了照看种植的蔬菜、养殖的蜜蜂,她还会自主搜索了解更多农业种植养殖的知识,充实自己。“现在才发现生物课里的内容就藏在身边。每次学到新的种植养殖技巧,看着菜苗长高、蜜蜂酿出蜜,都觉得特别有意义。”罗丽媛说。

“以前讲‘团队协作’,学生可能理解不深,但在劳动实践中,他们需要分工浇水、施肥、除虫,哪个环节没做好,蔬菜就长不好。”在该校校长梁文澍看来,“田间课堂”亲身体验比说教更有效。

泥土芬芳中的成长赋能

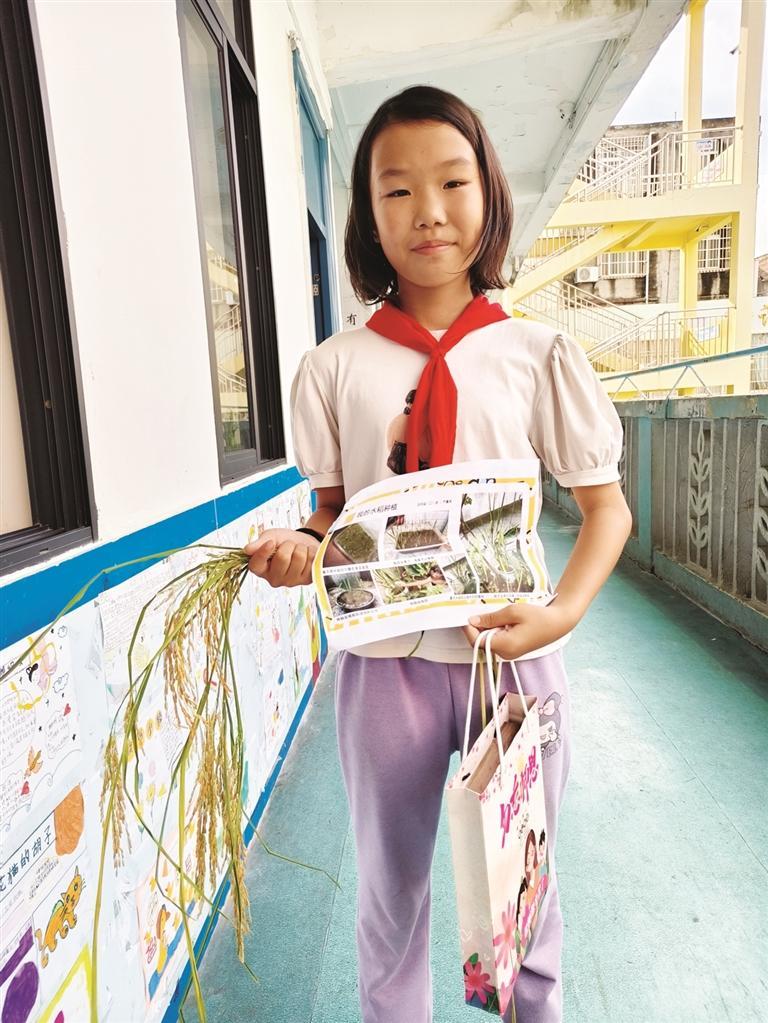

今年以来,市文惠小学创新劳动教育形式,将水稻种植引入校园实践。从春日育秧、翻土播种,到夏日插秧、浇水除虫,再到秋日收割、晾晒脱粒,每个环节均由学生负责。

“育秧的时候我不小心施肥太多,把小苗‘烧’死了几棵,很心疼。”“晒谷子的时候还要学会看天气,乌云一来就要赶紧收谷子!”“从一粒种子到金黄的稻谷,我陪伴它们度过了100多天。”该校四年级(2)班学生严嘉芮将种植经历整理成了“我和水稻的故事”。如今,严嘉芮不仅掌握了水稻种植知识,更理解“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”这句诗词的深刻意义。

市三门江中学及附小“田间课堂”的触角也不断延伸。“学校与社区携手给学生们拓展实践空间,设立了一个‘无人菜摊’,将种植和养殖的劳动成果售卖,并让学生带着这份温暖的关怀去看望辖区的高龄老人。”城中区静兰街道三门江社区党委书记尹华燕介绍,这种校社协同的模式,既能让孩子们在体验中培养责任意识、奉献意识,也让社区服务更有温度。

从“丰收一次”到“长效育人”

以种植为起点,让课程融入生活。“明年我们计划增加罗汉果、两面针等本地中草药的种植,进一步丰富百草园的中草药品种,丰富学生实践内容,拓宽知识视野。”柳石路小学党支部副书记梁惠介绍,中草药种植是学校“雅质·小神农”劳动教育课程体系下《非遗草本》的重要实践课程,“除了教学生学会种植、炮制草药的技能外,老师还会引导学生将中草药制作成香囊、香皂、中草药锤等实用生活用品。”

“从锄地播种到淋菜收获,孩子都乐在其中,这也是他们每天坚持完成的事情,回到家时还会骄傲地分享菜的长势。”在市三门江中学及附小学生家长李章宁看来,劳动实践能让孩子们真切地懂得责任与收获的真谛,主动担当也从田间落到了生活里,“学校还将部分劳动成果售卖所得变成奖学金,激励孩子成长向上。”

“我们希望通过课程,让学生在亲手种植、亲眼见证、亲身体验中,成长为热爱劳动、尊重劳动、善于劳动的新时代青少年。”在市文惠小学副校长张献文看来,校园“田间课堂”的意义,不仅在于收获了多少农作物,更在于让孩子们在劳动中学会观察、学会合作、学会感恩。